※本記事にはプロモーションが含まれています

「活動の切り替えが苦手な子」、どう関わればいいのか悩むことはありませんか?

片づけで泣く、次の活動に移れない、抱っこで離れられない……。

保育の現場では、毎日のように出会う姿ですよね。

この記事では現場で実際にあった子どもの姿をもとに、インクルーシブ保育の視点から「活動の切り替え」をサポートする具体的な支援方法を紹介します。

目次

インクルーシブ保育の背景とは?

インクルーシブ保育とは、障がいの有無に関係なく、すべての子どもが同じ場で共に学び育つ保育のことです。

2022年には厚生労働省から「インクルーシブ保育に向けたガイドライン」も発表され、少しずつ注目が高まっているんです。

ただ、園の環境や人員体制などの理由で、すぐに全てを取り入れるのは難しい現実もあります。だからこそ、日々の保育の中でできる“ひと工夫”から始めることが大切なんです。

ではここから、実際の園でのエピソードをもとに、「活動の切り替えが苦手な子」への支援の工夫を見ていきましょう。

活動の切り替えが苦手な子の具体例

基本情報|活動の切り替えが苦手なAちゃん(3歳)

ここでは、現場で実際に関わったAちゃん(3歳)の姿をもとに、活動の切り替えが難しい子への支援を考えていきます。

Aちゃんは、毎日お片付けの時間になると「イヤー!」「もっと遊びたかった!」と泣き崩れてしまいます。

一度泣いてしまうと気持ちの切り替えが難しく、保育士が声をかけても、抱っこで場所を変えても、なかなか落ち着くことができません。

その結果、Aちゃんだけが次の活動にもおもちゃを持ったまま参加し、周りの子どもたちが「ずるい!」と真似をし始めてしまうこともあります。

まずは、Aちゃんの姿を通して、どんな場面で困りが出ているのかを整理してみましょう。

どのような場面で泣いてしまうのか、周囲はどう反応しているのかを観察することで、次の支援につながるヒントが見えてきます。

気になるポイント(気持ちの切り替え)

Aちゃんの姿から、気持ちの切り替えに関して特に気になるポイントを整理してみました。

- 楽しく遊んでいても、お片付けの時間になると急に気持ちが崩れてしまう

- 一度泣き始めると、自分で気持ちを切り替えることが難しい

- 泣いている間は、保育者の声かけがほとんど届かない

- おもちゃを持ったままなら、次の活動に進めることもある

どの項目からもわかるように、Aちゃんは“気持ちを整理して次に移る力”がまだ育っていない段階にあるようです。

たとえば、楽しい遊びが続いているときに突然「お片付け」と言われると、Aちゃんの中では“楽しい”と“終わり”がうまくつながらないのかもしれません。

また、泣いているときに声が届かないのは、感情が高ぶりすぎて周囲の音や言葉が一時的に入らない状態。つまり、気持ちを落ち着かせる準備ができていないサインとも言えます。

「おもちゃを持ったままなら進める」という姿は、Aちゃんなりの“安心材料”を持っている状態。次の活動に気持ちを切り替えるための“つなぎの支援”が必要なのかもしれませんね。

考えられる要因(見通し)

では、どうしてAちゃんが「お片付け」で気持ちが崩れてしまうのでしょうか。保育士の視点から、行動の背景を考えてみます。

- 急にお片付けの時間になり、次の流れがわからず混乱してしまう

- 活動の切り替えに必要な「見通しを持つ力」がまだ育ち途中

- 自分のペースで進めたい気持ちが強く、予定の変更に不安を感じやすい

きっと先生たちは、「そろそろお片付けにしようね」と声をかけて、見通しを持てるように工夫しているはずです。

それでも泣いてしまうのは、Aちゃんにとって“聞こえていても理解までつながっていない”可能性があります。

注意が他の刺激に向きやすいタイプの子は、言葉の合図よりも「視覚的な変化(片付け始める・音楽が流れる)」に反応して初めて“終わり”を実感することもあります。

また、「そろそろ片付けるよ」と伝えた時点で泣いてしまう場合は、こだわりの強さや満足感へのこだわりが背景にあることも。

「自分のペースで終わらせたい」「まだ終わっていない」といった感覚が強いと、気持ちの整理に時間がかかることがあります。

- 次に何が起こるかの見通しが持てていない

- 今の活動を終わらせる理由を理解しきれていない

- 「終わる」経験そのものに不安がある

このように、Aちゃんの姿の背景には「次の流れが見えない不安」や「終わることへの抵抗」があるのかもしれませんね。

子どもを理解する

行動の背景が少し見えてきたら、次はAちゃん本人の「見えている世界」に目線を合わせてみましょう。

泣いてしまうという事実の裏には、言葉にならない気持ちがたくさん隠れています。また、本人だけでなく、周りの子どもたちも何かを感じ取っています。

| Aちゃん | 好きな遊びが終わってしまう悲しさがある 次に何をするのか分からず不安になる 「終わり」が急に来ると気持ちがついていかない 自分の気持ちをうまく言葉で表せない 先生の言葉よりも、目の前の世界(遊び)に意識が集中している |

| 周りの子 | 「Aちゃんだけズルい」と感じる どう声をかけていいか分からず、距離を取ってしまう 泣いている姿を見て、なんとなく落ち着かなくなる |

この場面を見ていると、Aちゃんは「終わる」という出来事を心の中で整理する時間が必要なのだと感じます。

「楽しかった」「もっとやりたい」という気持ちと、「もう終わり」という現実の間で、頭と心がちぐはぐになっているのかもしれません。

その混乱は、Aちゃんだけの問題ではなく、周りの子にとっても“違いを学ぶきっかけ”になります。

「どうしたらAちゃんが安心できるかな?」と一緒に考えることが、まさにインクルーシブ保育の第一歩です。

「どうして泣いているの?」と問いかける前に、「何がAちゃんを不安にさせているのかな?」と考えてみましょう。理解の姿勢こそが、支援の第一歩です🌿

なぜ?行動の背景にある“発達的な理由”

活動の切り替えが難しい子の背景には、発達の特性が関係していることがあります。

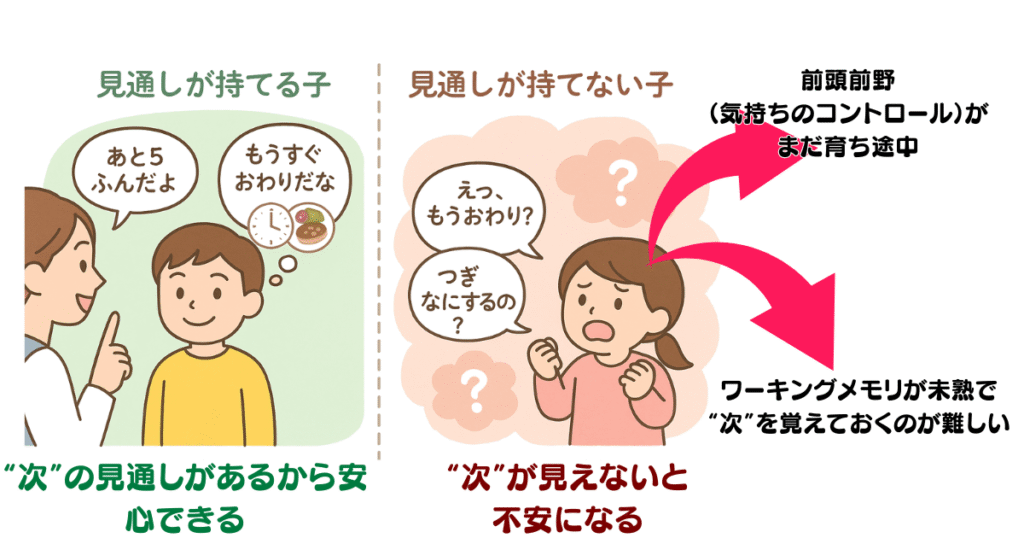

「見通しを持つ力」というのは、これから起こることをイメージして準備する力のこと。

たとえば、

そろそろお片付けだよ、次は給食ね

と言われたときに、頭の中で次の流れを想像できるかどうか。これが見通しの力です。

でも、この力はすべての子が自然に身につけられるわけではありません。今の遊びに夢中になっている子ほど、“これから起こること”を思い描くのが難しいのです。

そのため、「お片付けしよう」と声をかけられても、次の流れがイメージできず、気持ちの整理が追いつかないことがあります。「終わりにする」ことが理解としては分かっていても、心の準備ができていない状態です。

見通しが持てないと、「まだやりたい!」「終わりたくない!」という気持ちが強くなり、泣いてしまったり、動けなくなったりすることもあります。中には、不安や混乱から強い拒否反応を示す子もいるでしょう。

でも、それはわがままでも反抗でもありません。脳の情報処理のスピードや、気持ちの切り替えの力がまだ発達の途中にあるだけなんです。

その子のペースに合わせて、少しずつ“次の流れが見える工夫”を重ねていくことで、「終わる」ことへの安心感が育っていきます。

支援の工夫① 見通しを持てる環境づくり

見通しが持てるように

Aちゃんのように「見通しを持つことが苦手な子」は、どの園にも数名はいますよね。まず大切なのは、次の流れを“見える形で伝えること”。

具体的な声掛けをいくつか紹介します。

今日はおままごとで遊んだあと、おやつを食べます。

まずは活動が始まる前に、遊びの次の活動について知らせます。

活動の前に「このあと何をするのか」を知らせることで、次の流れをイメージしやすくなります。低年齢児の場合は覚えておくのが難しいため、絵カードや一日の流れボードなどで視覚的に提示するのがおすすめです。

このような絵カードで一日の流れを可視化するのもいい方法です。

(片付けの前に)時計の針が6になったらお片付けをします

事前の予告で「もうすぐ終わりだ」と心の準備ができます。

ただし、Aちゃんのように注意がそれやすい子は、個別に目を合わせて伝えることがポイントです。

あと何回滑り台をしたら、おかたづけにする?

拒否の反応が出たときは、子どもの気持ちに寄り添いながら、「あと〇回」という“終わりの見通し”を一緒に決めると切り替えやすくなります。

その際は、「自分で決めた回数でおしまいにしようね」と、ルールも明確に伝えておきましょう。

活動の始まり・終わりを伝える

療育施設などでは、残り時間が目に見えるタイマーを使うことがあります。

「赤い色が消えたらお片付けです」

「タイマーが鳴ったら終わりです」

このように“終わり”を可視化するだけでも、安心して次の活動に移りやすくなります。

また、

「今から折り紙を始めます」

「折り紙の時間は終わります」

と始まりと終わりを明確に言葉にすることで、活動の区切りが見えやすくなります。

支援の工夫② 声かけ・ルールの伝え方

インクルーシブな保育は、特別なことをするわけではありません。先生たちが日ごろから大切にしている「全員が安心して過ごせる環境づくり」を、もう一度見直してみることから始まります。

気になる子も、そうでない子も、お互いが過ごしやすい“ちょうどいい関係”を整える工夫を見ていきましょう。

環境設定

絵カード

片づけやすい環境

タイマー・時計

絵カードなどで、次の活動を“見える化”する環境を整えることは、どの年齢の子にも効果的です。

また、「おもちゃを片づけやすい」「また使えるとわかる」などの安心感を生む環境も大切。おもちゃの箱に実際の写真を貼り、

この子のおうちはどこかな~?

など、片付けも楽しむ工夫もいいかもしれませんね。

「先生、おうちが見つからないな~」

「ここだよ!」

そんなやり取りの中で、片づけが“関わりの時間”に変わります。

タイマーを使って「音」で知らせたり、時計の“6”にかわいいシールを貼って、

針がニコちゃんマークに来たらお片付け競争しようね!

と伝えるのも効果的。

特別な道具をそろえなくても、身近なアイテムで“終わり”を感じ取れる仕組みを作ることができます。発達障害のある子も、そうでない子も、「わかる」「できた」を感じながら活動に参加できる環境が、インクルーシブ保育の第一歩です。

支援の工夫③ 周りの子への伝え方(インクルーシブな関わり)

忙しい日々の中で、Aちゃんへの個別対応に追われて、つい他の子には「ちょっと待っててね」だけで終わってしまう――。

そんなこと、ありませんか?

でもそのとき、周りの子の中にはこんな疑問が生まれているかもしれません。

どうしてAちゃんだけ特別なの?

その素朴な気持ちに、どう寄り添うか。ここにこそ、“インクルーシブな関わり”のポイントがあります。

「本当はAちゃんにも一緒にお片付けして、おやつを食べてほしかったんだ。

でも今日は、お片付けが悲しくてできなかったみたい。

明日は一緒にできるように、みんなで声をかけてみようか。」

このように、ありのままの状況をやさしく説明し、先生の気持ちも添えて伝えると、「みんなで支える」という空気が自然に育ちます。

年齢によっては難しい場面もありますが、「一緒にやろう」「手伝ってくれる?」などの言葉は、子ども同士の距離を近づけるきっかけになります。

インクルーシブな伝え方の3つのポイント

- Aちゃんの気持ちを代弁してあげる

- 先生自身の正直な思いを伝える

- 周りの子に“関わるチャンス”を渡す

「特別扱い」ではなく、「その子に合った関わりをみんなで考える」ことが、インクルーシブ保育の根っこにあります。子どもたちは“人を思いやる力”を、こうした小さな場面から育てていくんです🌿

まとめ|一人の理解が、みんなの成長につながる

今回は「片づけが苦手なAちゃん」の事例をもとに、インクルーシブ保育の実践方法を紹介しました。

子どもの行動の背景を丁寧に見つめていくと、そこには“わがまま”ではなく“発達のプロセス”があることに気づきます。一人を理解することが、結果的にみんなを支える保育につながる。

それがインクルーシブ保育の本質だと感じています。

最後に、現場で働く一人の保育士として伝えたいことがあります。

インクルーシブ保育を実現するには、園全体の協力体制が不可欠です。

どんなに一人の先生が頑張っても、環境や理解が整っていなければ、無理が生じてしまいます。

一人の力では抱えきれないことも、チームで支えれば必ず変わります。無理をしないで、少しずつ。

「子どもを理解しよう」とする姿勢が、すでにインクルーシブ保育の第一歩です🌿

そして、インクルーシブな保育を進めるためには、子どもの行動の「なぜ?」を理解できる視点がとても大切です。

現場の経験にプラスして、発達の視点を学びたい方には、私も受講した【児童発達支援士】の通信講座がおすすめです。

実際に受講して感じたことは、子どもを見る目がやさしく変わるということ。

「できない子」ではなく「まだ育ち途中の力」と捉えられるようになることで、支援の一つひとつに納得感が生まれます。

▶ 私が実際に受講した感想はこちら

児童発達支援士を実際に受講した私の口コミ|保育現場で役立つ学びは本当にあった?

関連記事

【現役保育士が考える】インクルーシブ保育で大切なこと5選!

【現役保育士が考える】インクルーシブ保育で大切なこと5選!

【現役保育士が感じる】インクルーシブ保育のメリット・デメリットと今後の課題

【現役保育士が感じる】インクルーシブ保育のメリット・デメリットと今後の課題

【2025年版】インクルーシブ保育とは?現役保育士が事例で解説|多様性と共生力を育む保育

【2025年版】インクルーシブ保育とは?現役保育士が事例で解説|多様性と共生力を育む保育

Thank you for sharing superb informations. Your web site is so cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just could not come across. What a great site.