※本記事にはプロモーションが含まれています

「走り回って止まらない」

「お友達を強く叩いてしまう」

「お昼寝のトントンを嫌がる」

保育中のそんな姿に、どう関わればいいのか悩んだことはありませんか?

実はそれ、“刺激を感じにくい”感覚鈍麻の特性が関係しているかもしれません。

感覚鈍麻とは、音・光・触感などの刺激を感じにくく、より強い刺激を求めてしまう特性のこと。感覚過敏が「刺激を強く感じすぎる」のに対し、感覚鈍麻は「刺激を十分に感じられない」状態なんです。

本記事では、保育現場で見られる“刺激を求める行動”を、感覚鈍麻の視点から理解し、支援へつなげるヒントをお伝えします。

目次

感覚鈍麻とは?感じ方の違いを知る

感覚鈍麻とは、まわりの刺激を感じにくく、脳が「もっと感じたい」とサインを出している状態です。

そのため、「走る」「叩く」「大声を出す」といった行動は、困らせたいのではなく“感じたい”という欲求の表れなのです。

感覚過敏が「刺激を避けたい」タイプであるのに対し、感覚鈍麻は「刺激を求める」タイプ。

どちらも脳の感じ方の違いによるもので、努力や性格の問題ではありません。

また、同じ子どもでも「視覚は過敏だけど、触覚は鈍麻」といった凸凹があることも珍しくありません。感覚の特性は一人ひとり異なるため、観察と理解が大切です。

感覚鈍麻の子が見せる行動と感じ方

感覚鈍麻の子は、どの感覚が鈍いかによって行動が変わります。

背景を理解することで、適切な関わりが見えてきますよ。

以下の表は私が実際に保育現場で関わってきた「感覚鈍麻」の症状の一例です。

| 感覚の種類 | 困りごとの例 | 背景・感じ方 |

|---|---|---|

| 触覚 | 友達を強く叩く トントンを嫌がる | 強い刺激でないと分からない。逆に軽いタッチはゾワゾワと不快に感じることも。 |

| 固有覚 | 力加減が分からず押してしまう | 体の位置や動きを感じにくく、どのくらいの力で触れているのか分からない。 |

| 前庭覚 | 走り回る・回る遊びを繰り返す | 体を動かすことで安心する。揺れやジャンプが好き。 |

| 聴覚 | 声が大きい 呼んでも反応がない | 自分の声が小さく聞こえるため、大声になりやすい。 |

| 視覚 | 光る物をじっと見る | 刺激を感じにくく、強い視覚刺激を求める。 |

| 味覚 | 濃い味付けを好む | 味を感じにくいため、強い刺激を求める。 |

| 嗅覚 | 匂いに気づかない | 危険な匂いにも反応が鈍く、注意が必要。 |

例えば「ねぇねぇ」と肩を叩いて呼んだとします。呼んだ側としては、当たり前の出来事かもしれませんが、感覚鈍麻な子にとってはそういった感覚を「ゾワゾワ」「虫が這うよう」と感じることがあります。

これは、触覚鈍麻による特有の反応。 肩を叩かれると払いのける、お昼寝のトントンを嫌がるのは、痛みではなく“不快な刺激”として感じている可能性が高いのです。

保育現場での事例と支援のヒント

感覚鈍麻にいての理解を深めたところで、実際の保育現場と照らし合わせて見ていきましょう。

① 走り回って止まらない

お部屋の中をいつも走り回りたがる子はいませんか?私の園では1学年に1人くらい、走り回るべき時ではないのに走り回る子がいます・・・

実はこの子たちは自分の体を感じにくく、動くことで安心しようとしているんです。足の裏からの刺激は発達への近道と言われており、走ることによって刺激を得ようとしているです。

そんな子に対して有効なのが

- マット運動やトランポリンで体に刺激を与える

- 重い物を運ぶお手伝いを取り入れる

- 「走らないで!」ではなく、動ける時間と場所を設定する

以上のような対応がおすすめです。もちろん走り回っていい時は安全に配慮して走ってもOK。しかしそうではない時もありますよね。そんな時は刺激を与えてあげられるようなかかわりがおすすめです。

② 力加減が分からず叩く・押す

力加減が難しいがゆえに、強く友達を叩いてしまったり、ひっぱってしまったりすることも保育現場ではよくあることですよね。もちろん、年齢が低くまだ力加減が分かっていない場合もありますが、「優しくね」と言われても、どれくらいの力か優しいのかが分からない・・・という背景も考えられます。

そんな時は

- 「卵を持つように」「①の力で押してね」と具体的に伝える

- 手を取って「これくらいだよ」と体感で教える

- 人形やぬいぐるみを使って練習する

必要に応じて、視覚的に強さが見て分かるように働きかける方法もおすすめです。

③ 声が大きい・叫んでしまう

「小さな声でね」と言ったのに、全然小さい声にできない・・・これもあるあるですよね。

これも実は感覚が鈍麻ゆえに自分の声が小さく聞こえるため、自然と大声になってしまうのです。

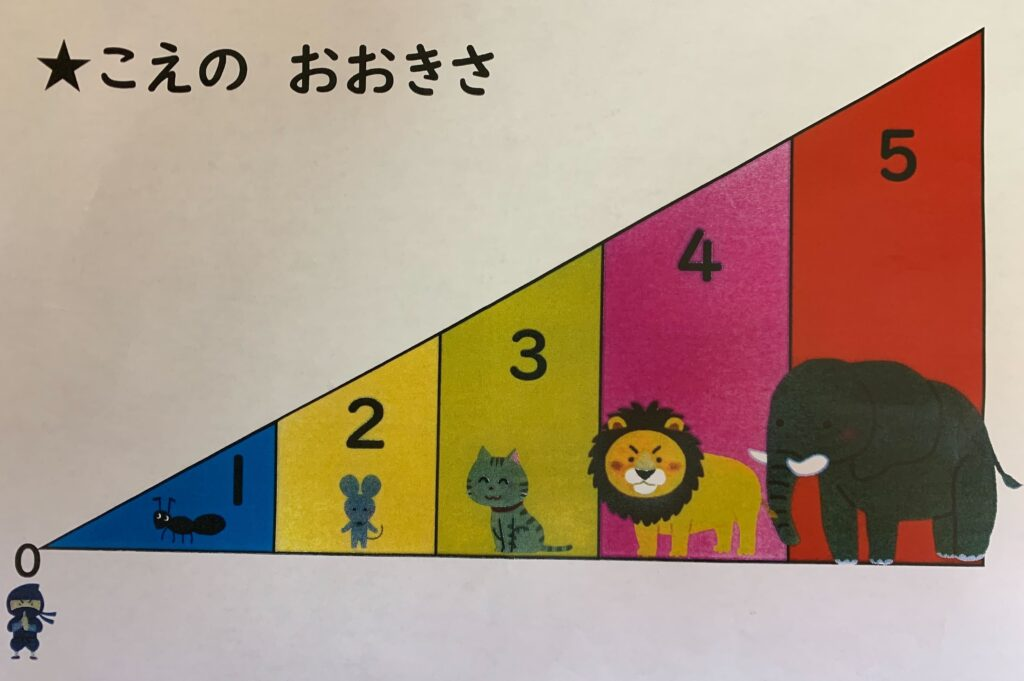

- 「声の大きさメーター」で視覚的に示す

- 大声を出してOKな場所・時間を決める

- 叱るより、「この声だと聞きやすいね」と伝える

こんな時も先ほどと同じように視覚的に声のボリュームを伝えると、うまくいきやすい傾向にあります。

④ トントンを嫌がる

お昼寝の時にするトントンを極端に嫌がる子はいませんか?ここ数年、私の園でもたまにトントンを無性に嫌がる子が数名いるんです。

でもそんな時もその子の背景を考えてみると、トントンが痛いからなのではなく「ゾワゾワ」と感じているようだったのです。

- トントン以外の安心方法を探す(手を握る、毛布の圧をかける)

- 本人に「どうすると落ち着く?」と聞く

- 触れる時は「触るね」と声かけして予告

本人がどうして欲しいのか話せる年齢であれば、「トントンする?」「手をつなぐ?」と見本を見せて答えを求める方法が効果的です。

⑤ 姿勢が崩れる・座っていられない

体の位置感覚(固有覚)が鈍く、自分の体が今どうなっているのかを感じ取りにくいため、座る姿勢を保つことが難しくなります。

「まっすぐ座ろう」と思っても、どこに力を入れたらいいのか分からず、すぐに崩れてしまうのです。

また、筋肉や関節への刺激を感じにくいため、姿勢を支えるための「ちょうどいい力加減」がつかめません。結果として、体がフラフラと動いたり、椅子の上で寝そべるようになったりします。

- クッションや足台を使って、体への圧を感じやすくする

- 背中を壁につけて座ることで、体の位置を把握しやすくする

- 時々立って体を動かす時間を設け、姿勢をリセットする

- 座る前に軽く体を動かし、筋肉や関節に刺激を入れてから座る

「ちゃんと座って!」と言っても、体の位置を感じにくい子には難しいことも。姿勢が崩れるのは“やる気がない”からではなく、感覚的なサポートが必要なサインと捉えるようにしましょう。

「我慢させない」支援で安心できる環境を

感覚鈍麻の子は「動く」「触る」「噛む」など、刺激を求める行動が多いですが、それを止めるよりも、安全に感じられる活動を用意することが大切です。

体に圧を感じる活動

- 重い荷物を運ぶ

- マット運動・バランスボール

- 壁押しやハグ遊び

固有覚や前庭覚の未発達が原因とされる場合には、自分の感覚を理解するという働きかけが効果的です。

園生活でバランスボールを取り入れるのは少し難しいと思いますが、体に刺激を入れてあげるという感覚の遊びを多く取り入れることで、走り回ったりする行動が減少することもあるんです。

動きを感じる活動

- ブランコ・平均台・坂道

- トランポリンや回転遊び

- 体を使ったジャンプ・高ばい

これも私の経験談ですが、2歳児さんで年齢には見合わないほどブランコをものすごい勢いで漕いで、ニコニコと嬉しそうにしている子がいたんです。

思い返してみたら「自分にとってちょうどいい感覚刺激」だったのかも・・・と感じたことがあります。

触覚を育てる活動

- 粘土・砂・水遊び

- タオルでくるまる・重めの毛布

これは案外以外かもしれませんが、布団にくるんでギューっと刺激を与えてあげたり、サンドバックのようなものにぶつかったりする方法を、療育に取り入れているところもあるんですよ。

まとめ:刺激を求める行動の“理由”に気づこう

「落ち着きがない」「声が大きい」「走り回る」

そういった気になる行動の背景には、感覚鈍麻による“感じにくさ”が隠れているかもしれません。

子どもの行動を「困った」ではなく、「感じたい」というサインとして受け止めること。

それが、保育士にできる最初の支援です。

感覚の特性を知ることは、子どもを理解し、保育の質を高める大切な一歩。

知識を持つことで、私たちは「叱る」よりも「支える」関わり方を選べるようになります。

じっとできないのも、走り回るのも、大声を出すのも意味がある。

行動の裏を想像してみると、きっと“その子らしさ”が見えてきますよ。

「ダメ」と止めるのではなく、「こっちならいいよ」と代替案を示すこと。それが、感覚鈍麻の子どもたちが安心して過ごせる環境づくりにつながります。

そして、こうした感覚の違いを学び、理解を深めることこそが発達支援の学びです。 子どもの行動の“なぜ”を知ることが、保育の幅を広げ、支援の質を高める第一歩になります。

感覚鈍麻とは反対に、ちょっとしたことに過敏に反応てしまう【感覚過敏】についてもまとめてあるので、参考にして下さいね。

関連記事

「感覚過敏とは?保育士が知っておきたい“感じ方の違い”と支援のヒント」

気になる子の背景についてもっと学びたい方

私の話になりますが、現場にいると【発達支援寄りの考えを持った保育士】とよく言われます。どうしてこのような考え方を得意としているのかというと、発達支援について積極的に学ぶ時間を取っているから。

もし、「私もそんな目線で保育ができるようになりたいな。」と思ってもらえたら以下の記事を参考にしてください。

クラスにいる“気になる子”どう接する?保育士が知っておきたい発達支援のヒント

クラスにいる“気になる子”どう接する?保育士が知っておきたい発達支援のヒント

You are a very smart individual!

Great wordpress blog here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! take care