※本記事にはプロモーションが含まれています

「児童発達支援士ってよく聞くけど、本当に意味あるの?」

そんな疑問、私も受講前は正直ありました。SNSで何度も広告を見かけて、気にはなっているものの「怪しくないのかな」「お金を払う価値はあるのかな」と不安で、なかなか一歩を踏み出せずにいました。

実際に受講して資格を取った今だからこそ分かる「メリット・デメリット」「活かせる場面」を、現役保育士の立場からリアルにレビューします。

児童発達支援士のHPに飛ぶと、なんか怪しい雰囲気が・・・と思った方へ。下記の記事で怪しさについて解説させてもらいました↓↓ぜひ。

児童発達支援士は民間資格で意味ない?怪しい?実際の口コミは?

目次

児童発達支援士とは?どんな資格?費用・難易度まとめ

「児童発達支援士」は、ユーキャンの講座ではなく、人間力認定協会が認定する資格です。

ユーキャンの「子ども発達障がい支援アドバイザー」と混同されやすいため、違いを整理しておくと安心です。

児童発達支援士は、一般社団法人 人間力認定協会が認定する民間資格。発達障がいや発達の特性がある子どもへの理解を深め、適切な支援方法を学ぶことを目的としています。

学習内容(カリキュラム)

児童発達支援士の講座では、発達障害や発達特性をもつ子どもへの理解を深め、保育・教育の現場や家庭内でどのように支援していくかを体系的に学ぶことができます。

特に印象的だったのは、「困った行動にはすべて理由がある」という視点。叱るよりも“背景を理解して支える”という関わり方を身に付けることができますよ。

では実際に学んだ内容と、もず先生がどんなことを感じたのか?について紹介していきます。

🌸 第1章:発達障害の特性を知る

発達障害(ASD・ADHD・LDなど)の特性を正しく理解し、行動の背景にある“理由”を読み解く章です。幼少期に現れる発達障害の特性や、発達障害児が抱える過敏反応について等も詳しく学ぶことができ、初めて発達支援について学ぶ場合「なるほど」と思うことばかりです。

また発達障害児に多い“二次障害”につながるリスクも学ぶことができます。

始めて発達支援について学ぶ方の場合、発達の特性についてや、二次障害については必ず必要な知識なので、どんどん読み進められると思います。

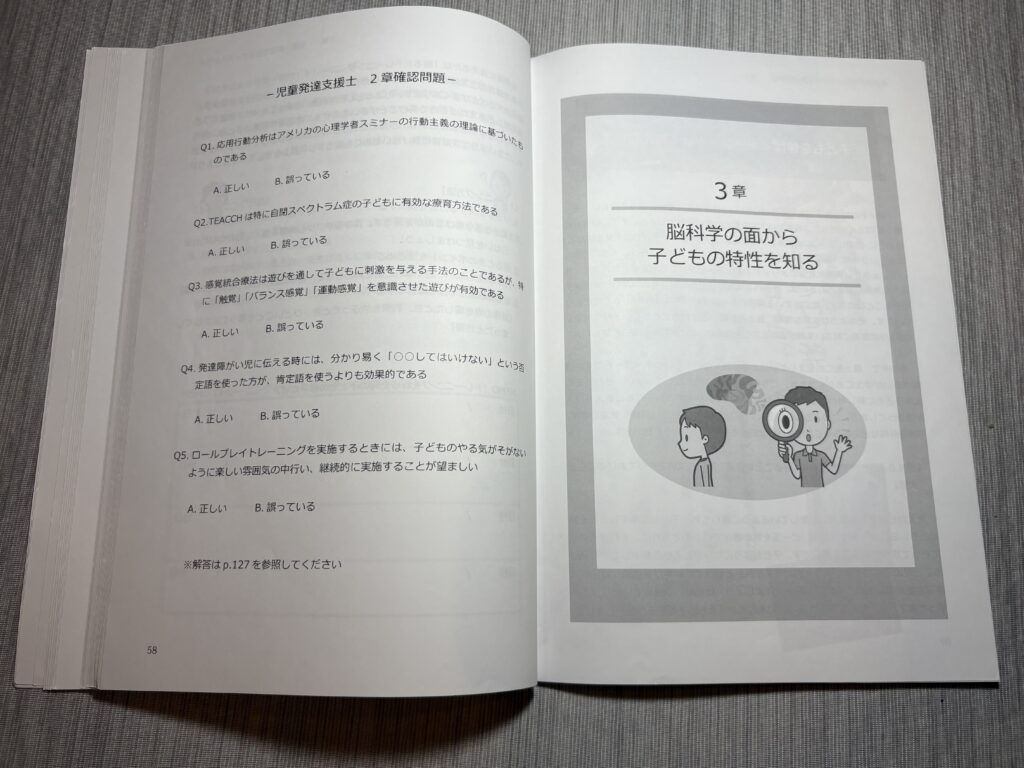

🌸 第2章:支援・療育方法とケーススタディ

この章では、ABA(応用行動分析)・TEACCH(構造化支援)・感覚統合など、現場で役立つ支援方法を学びます。

「否定語を肯定語に置き換える」「1日の流れを視覚化する」など、すぐに使える実践例も豊富です。

ABA・TEACCHと聞くと急に専門的に聞こえ難しく感じるかもしれませが、具体的な方法が書かれているのでとてもイメージしやすくなっています。

🌸 第3章:脳科学の面から子どもの特性を知る

行動を“脳のはたらき”から理解するパートです。

前頭前野の働き・習慣化ネットワーク・60秒ルールなど、科学的に裏づけられた内容が並びます。

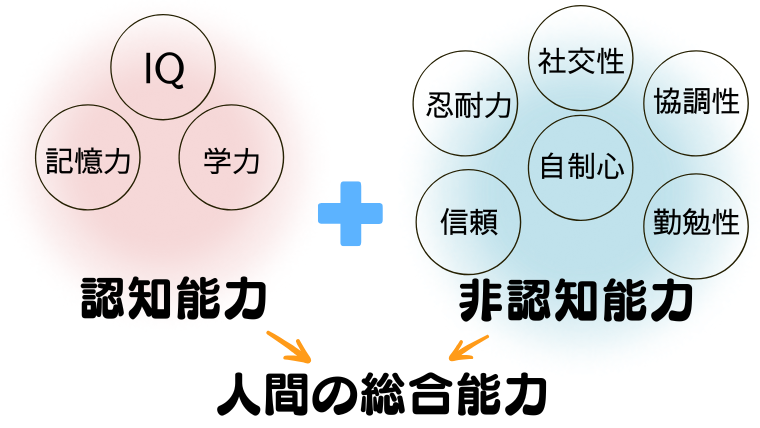

認知能力+非認知能力というところに着目しているところ印象的。「非認知能力=人間が担う力=人間力」つまりこれからの時代には「非認知能力」を伸ばすことがいかに大切かに気づかされました。

🌸 第4章:人の道に立つためのしつけ教育

「教育」と「発育」の違いから始まり、子ども自身の心で動けるようになる「しつけ」について学んでいきます。

「しつけ」と聞くと厳しそう・・・という印象もあるかもしれませんが、その場しのぎのスキルではなく、発達障害を抱える本人が自ら行動できるための方法を具体的に学ぶことができます。

日常でできるちょっとした関わり方のコツなども書いてあるので、目の前の子へすぐに活かすことができたのがありがたかったです。

🌸 第5章:やる気を引き出す子の育て方

やる気は外から与えるものではなく、内側から生まれるもの。

①楽しんで取り組める

②発見する喜びがある

③集中して続けられる

どれも言葉にするのは簡単ですが、実際にどう取り入れていくといいのかをまなぶことができます。

やる気出してほしい!なんて思う場面が現場ではたくさんありますが、具体的に何をしたらいいのか・・・そんな時に役立つ知識を得ることができました。

🌸 第6章:人間力を身につけ、必要とされる子の育て方

最後の章では、子どもの「人間力」を育てる関わりを学びます。

挨拶・感謝・思いやりなどのプラスの習慣が、社会で生きる力の基礎に。

“ありがとう”の一言が子どもの自己肯定感を支える——そんな温かい締めくくりでした。

この章が個人的にとっっっっても印象的。これからの時代を生き抜く子どもたちにはぜひ「人間力」という部分が育ってほしい!と思いました。

テキストの中身とボリューム感【写真あり】

実際に使用するテキストは、1冊にこのすべての内容がギュッと詰まっています。ワークブックは学んだことを実践でどう生かしていくのかということを自分で考えられる仕組みになっています。

イラストや図解が多く、専門用語もやさしく解説されています。

章末には、学んだ内容の復習ができる設問も用意されており、どれだけ理解し身に付いたかを確認することができます。

「児童発達支援士のテキストをもっと詳しく見たい」という方は、

こちらの記事でページ構成や難易度を写真付きで紹介していく予定です👇

🔗 児童発達支援士のテキストを徹底レビュー|内容と口コミまとめ(近日公開予定)

私が児童発達支援士を受講しようと思った理由

保育士として働いて12年目。日々の保育の中で、こんな悩みを抱えていました。

①気になる子への対応方法は?

②保護者からの相談への返答方法のコツは?

③保育士としてスキルアップする方法なない?

そう考えていた時に出会ったのが「児童発達支援士」。この「児童発達支援士」の学びなら私の悩みを解決してくれるかも!?と期待を込めて受講したんです。

受講して感じたリアルなメリット

もし受講を悩んでいる方がいたらぜひ参考にしてほしい、実際の口コミをお話します。

着目すべき点に気が付いた

保育現場における「困った子」に悩んでいたのですが、発達障害のメカニズムについて学ぶことで「どうして困っているのか」という視点に気が付けるようになりました。

また、理解だけにとどまらず、日常的にどこを意識して関わっていくといいのかも知る事ができ、保育園の子どもたちだけでなく我が子の気になる行動についてもアプローチしていけるようになっています。

非認知能力の大切さを知った

非認知能力をいう言葉だけで、なんか難しそう・・・と尻込みしていましたが、これからを生きる子どもたちにとってとても大切な能力ということに気づきました。

知識はAIでカバーできる能力ですが、「非認知能力」はAIではカバーできない能力。人間の力という部分を意識するきっかけになりました。

保護者への説明が論理的にできるようになった

具体的に困った行動についての相談を受けた際「もし否定的な声をかけていることが多いのであれば、意識的に肯定語に変えてみると、こどもの姿にも変化がありますよ」など、具体的にアドバイスができるようになりました。

それと同時に自分自身が保育中に「もう、なんでできないの!?」「おうちでちゃんと教えてもらってるの?」とイライラしていた気持ちが、理解へと変わり保護者に対するまなざしが優しく変わったことも大きな学びでした。

受講して感じたちょっと惜しい点

メリットばかりではなくデメリットと感じた点も正直にお伝えしますね。

児童発達支援士のテキスト内容はとてもわかりやすいのですが、どちらかと言えば「発達支援初心者向け」。基本的な発達支援の学びは完璧!という方には簡単すぎる内容になっています。またもう少し保育現場での事例があったらよかったのになと思いました。

ただ、発達支援に関する理論を学ぶことで「なぜそう関わるのか」が理解できたのは大きな収穫でした。

よくある疑問について

「児童発達支援士って意味ないの?」「怪しいって聞いたけど大丈夫?」という声もありますが、

そのあたりの詳しい考察は別記事でまとめています👇

児童発達支援士は民間資格で意味ない?怪しい?実際の口コミは?

【有資格者が語る】児童発達支援士は独学で取得可?資格の評判は?合格率は?

「発達支援の資格、他にもあるけどどれがいいの?」という方は、

こちらの記事で人気資格を比較しています👇

発達支援の資格、どれを選べばいいの?ユーキャン・キャリカレ・四谷学院を本気で比較して分かったこと

まとめ|学んで変わる、子どもとの関わり

最後に有資格者としてお伝えしたいことは、「資格はゴールではなく、“子どもを理解する入り口”」ということ。

資格を取る・取らないという考え方よりも、「学ぶ」「学ばない」という気持ちで受講を考えてもらえるといいのかなと思います。

でもこれだけは言えます。この一冊が、あなたの保育を支えるきっかけになるはずです。

Thanks for the blog post, how can I make is so that I receive an email every time you write a fresh update?

Well done! This article provides a lot of value.

It is truly a nice and helpful piece of info. I’m happy that you simply shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.