※本記事にはプロモーションが含まれています

「ちゃんと衣装をつけないとママが悲しむよ?」

「つけないなら出られないよ!」

こんな声かけ、ついついしていませんか?

運動会や発表会の季節になると、必ずと言っていいほど出てくるのが「衣装をつけたがらない子」。

先生としては「せっかくの行事なんだから、みんな同じように衣装を着てほしい」と思いますよね。

何とかしてでもつけてもらいたい気持ちから、ついきつい声かけになってしまうことも…。さらに、新人の先生は上の先生から「〇〇ちゃん、ちゃんと衣装つけるようにしてね!」というプレッシャーを受けて困る(泣)なんていうことも。

でも実は、「嫌がる=わがまま」ではないことが多いのです。子どもが衣装を嫌がる背景には、感覚の特性や発達のプロセスが関わっている場合があります。

衣装を嫌がる子どもの背景にある「感覚の特性」

無理に着せてはいけない理由

保育の中でできる具体的な工夫

日常の保育でできるサポート方法

目次

衣装を嫌がる子の背景にあること

どうして衣装を嫌がるのか、立ち止まって考えたことはありますか?

「わがままだから」「親が甘やかしているから」…そう決めつけてしまいそうになる場面、保育現場ではよくありますよね。

特に年配の先生の中には「困った子だね」「言うことを聞かない子」と一刀両断してしまう方も、まだ少なくありません。

でも実は、衣装を嫌がる背景には 体の感じ方(感覚の特性) が関係していることが多いんです。

① 「ただのわがまま」ではない

子どもにとっては「どうしても受け入れられない感覚」がある場合があります。

無理に着せようとすると、泣き叫んだり、体を硬くして抵抗したり…。

それを「わがまま」と受け取ってしまうと、先生も子どもも苦しくなってしまいますよね。

まずは「この子には衣装を身に付けることが不快・・・と感じる背景があるのかもしれない」と視点を変えることが大切です。

② 感覚過敏タイプ:チクチクが耐えられない

衣装を嫌がる背景として考えられる原因の一つは「感覚過敏」。

例えば、首元のゴムが子どもにとっては「締めつけられて息が苦しい」と感じることがあります。

フリルやタグが触れるだけで「針で刺されるような痛み」と表現する子もいるほどです。

ただ小さいがゆえに、それをうまく言葉にできず結果として「衣装を嫌がって泣く」という形になって表れてしまうのです。

そういった子は「感覚が他の子より少し過敏」という可能性が。

泣き叫んで拒否する姿も、「そこまで辛い感覚があるから」と分かれば見え方が変わりますよね。

③ 感覚鈍麻タイプ:違和感を強く感じる

考えられる原因の2つ目は、案外知られていませんが「感覚鈍麻」かもしれないということ。

先ほどの感覚過敏とは逆に、感覚が鈍い子は、衣装の布の感触を「ゾワゾワして落ち着かない」と感じることもあります。

強い刺激でないと安心できず、衣装を気にするどころか走り回って自分の体を確かめようとする子も・・。

そう考えると「嫌だから逃げている」ではなく「落ち着かないから走っている」可能性も・・・。見方が変わると、対応の仕方も変わってきますよね。

④初めてのことが苦手

衣装そのものの感覚ではなく、「初めての体験」に不安を感じている場合もあります。

普段は平気な子でも、運動会や発表会など特別な場面では「いつもと違うこと」に緊張して強い拒否につながることがあります。

特に繊細な子やこだわりが強い子は「慣れない服装」に抵抗が大きく、衣装を着る前から泣き出してしまうことも少なくありません。

この場合は「衣装=怖いもの」とならないように、事前に見たり触ったりする機会をつくってあげることが効果的です。

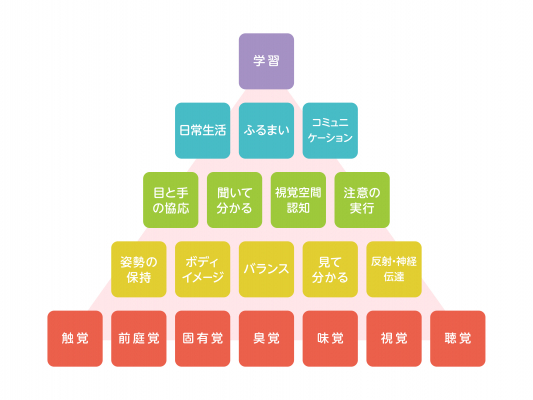

⑤ 背景にある“7つの感覚”

ここまでお話ししてきた背景の多くには、人間が持つ「7つの感覚」が関係しています。

- 視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚(五感)

- 固有受容覚:筋肉や関節の動きを感じる感覚

- 前庭覚:体の傾きやスピード・回転を感じる感覚

この中でも特に触覚の凸凹があると、衣装の布やゴムを強い不快感として感じてしまいます。

「感覚過敏とは?」「感覚鈍麻とは?」については、近日公開予定の記事で詳しく解説していきますので、SNSのフォローをして待っていてくださいね。

⑥ 先生が知っておきたい視点

衣装を嫌がる姿を目にするとつい「困ったな」と思ってしまいますが、「この子はどう感じているのだろう?」と一度立ち止まることが大切です。

「わがまま」ではなく「体の感じ方の違い」かもしれない。

そう理解するだけで、先生の声かけや対応は大きく変わります。

理解することが最初の一歩。そこから、衣装の工夫や行事のあり方を一緒に考えていけるといいですね。

次は「衣装を嫌がる子」への対応方法を考えていましょう。

無理に着せてはいけない理由

嫌がっている子に対して脅しのような言葉(着ないとママ見に来ないよ?)などで無理やり着せてはいけない理由も頭に入れておきましょう。

苦手な感覚は「慣れる」とは限らない

よく「繰り返せばそのうち慣れるのでは?」と思われがちですが、感覚の苦手さは練習で必ず克服できるものではありません。

何度試しても不快なものは不快で、むしろ「またあの嫌なことをされる」と感じて強い拒否につながってしまうこともあります。

そうなると「衣装を着る=苦しい体験」と結びつき、行事そのものが嫌いになってしまうことも。

子どもができない背景を理解し、無理をさせないことが支援の第一歩です。

「やればできるでしょ」ではなく「どうしたら心地よく参加できるかな?」と考えることが大切です。苦手さを受け止める視点が、子どもの安心につながりますよ。

保育の中でできる工夫

では実際にどうしたらいいの?と対応に困っている先生が多いようなので、実践テクニックをお話します。

①衣装の素材を変える

もし衣装を嫌がっている子が

「チクチクする」「ゴワゴワして嫌だ」

と感じるなら、素材を工夫するだけでグッと楽になることがあります。

綿100%の柔らかい布や、縫い目やタグを取り除いたシンプルなデザインに変更するだでも、子どもの受け入れやすさが変わります。

②衣装そのものを変更する

どうしても着用が難しい場合は、「身につける衣装」以外の方法も考えましょう。

例えば、手に持つだけのポンポンやスティック、帽子など。

「全員同じ格好」よりも「みんなで楽しめる形」を園全体で話し合えると良いですね。

③事前に試す機会をつくる

いきなり衣装を全員分作るのではなく、数個だけ用意し少しずつ触れたり試したりできる時間を用意することも効果的です。

2しかないから付けてみたいな。と、友達と競い合ったり、短時間から始めて「できた!」を積み重ねることで、安心感が広がります。

「ちょっと触ってみる」→「数分だけ着てみる」と段階を踏むことで、子どもの安心感がぐんと増していきますよ。

④安心できる環境をつくる

衣装そのものだけでなく、着替える環境も工夫してみましょう。

大勢の中だと指示が通りにくかったり、注意が散漫になってしまっていたりする可能性もあります。そんな時にいきなり衣装を着けることを強要され、パニックになってしまっているのかも。

落ち着いた空間で、今からこの衣装を1曲踊る間だけ付けるよ。など、事前に見通しを持てる声かけをしてみてもいいでしょう。

子どもの気持ちを言葉にしてあげる

「チクチクして嫌だね」「苦しい感じがするんだね」と、子どもが表現できない気持ちを代わりに言葉にしてあげることも大切です。

そうすることで「分かってもらえた」と安心し、落ち着くことがあります。

また、周囲の友だちや保護者にも伝えることで、子どもへの理解が広がります。行事の意味は「全員が揃うこと」ではなく「みんなが気持ちよく参加できること」ですよね。

先生が子どもの気持ちを代弁してくれるだけで、「自分の感じ方を認めてもらえた」と子どもは安心するんです。

日常保育でできる工夫

運動会・発表会シーズンになって急に衣装を付ける!となると、難しい場合もあるかと思います。そんな時に視点を変えてほしいのは日頃の保育。

日頃の保育で、こんなことに意識して過ごすと、経験の幅が広がり衣装を嫌がる度合いが軽くなることもあります。

①いろいろな素材に触れる体験を

布・紙・木・砂・水など、日常の遊びの中でさまざまな素材に触れる体験を意識的に取り入れてみましょう。

例えば「新聞紙あそび」でビリビリ破く感覚を楽しんだり、「片栗粉あそび」でトロトロの不思議な感触を味わったり。無理なく楽しく触れられる経験が、感覚の幅を広げる第一歩になります。

「苦手をなくす」のではなく「体験を豊かにする」視点で関わると、子どもも安心して取り組めますよ。

②その子の特性を理解する

衣装を嫌がる子は、ほかの場面でも「靴下を嫌がる」「特定の音を怖がる」など、感覚に関する苦手さが出やすいことがあります。

過敏なタイプなのか、逆に鈍感なタイプなのかによってサポートの仕方は変わってきます。

「感覚過敏とは?」「感覚鈍麻とは?」の記事も近日公開予定です。タイプを知ることが、より具体的なサポートにつながりますよ。

③保護者と一緒にサポートを

園で見られる様子を伝えたり、家庭での工夫を共有したりしながら、一貫したサポートをしていくことが大切です。

例えば「家庭でも似た素材に触れる機会を作る」「衣装を事前に持ち帰って試す」など、園と家庭の協力で安心感が広がります。

先生と保護者が一緒に子どもの「苦手」を受け止めて支えると、子どもも「自分は大丈夫」と安心できます。

④行事の目的を見つめ直そう

運動会や発表会の目的について、もう一度園全体で話し合ってみませんか?

行事の目的は「みんなで楽しむこと」のはずです。

衣装をつけられなくても参加できる形を工夫すればよいのです。誰しもが楽しめる配慮をすることで、すべての子どもたちにとって素敵な思い出となる行事になります。

まとめ

運動会や発表会の衣装ひとつをとっても、子どもによって「楽しみ」になる場合もあれば「大きな苦痛」になる場合もあります。

大切なのは「どうしてできないの?」ではなく、その子の感じ方を理解して工夫すること。無理をさせずに安心できる環境を作ることが、挑戦する力や成功体験につながっていきます。

発達支援の視点を取り入れることで、子ども一人ひとりの「できる」が広がります。

例えばこちらの記事では、さらに具体的な支援のヒントをご紹介しています。

- クラスにいる“気になる子”どう接する?保育士が知っておきたい発達支援のヒント

- 運動会・発表会でお遊戯を嫌がる子はなぜ?発達支援の視点でできる支援方法

- 保育現場で差がつく発達支援の学び方|資格でスキルをアップデート

また、今回少し触れた「感覚過敏」や「感覚鈍麻」については下記の記事にまとめてあります。

子どもの「なぜ?」を理解するヒントとして、ぜひチェックしてみてくださいね。

保育士が知っておきたい”感覚の特性”とは?感覚過敏と感覚鈍麻の違いをやさしく解説

子どもの「苦手」の奥には、その子なりの感じ方や理由があります。できないことばかりに目を向けるのではなく、どうしてできないのか、どうしたらいいのか?という視点を大切に、今日からの保育に取り入れていきましょう!

Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is actually annoying. A good blog with interesting content, that is what I need. Thanks for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

Wow! Thank you! I continually wanted to write on my site something like that. Can I implement a part of your post to my blog?