※本記事にはプロモーションが含まれています

「伝えたけど動かない」

「この子だけ反応がない」

年少の春、そんな場面にモヤモヤしたことはありませんか?しかし多くの子は園生活に慣れるにつれ、少しずつ一斉指示を理解して動けるようになります。

「お片付けしようね」「椅子に座ろうね」という声かけに、だんだんと反応できるようになっていくるのが一般的。

でも中には、聞いてるのに動けない子もいるのではないでしょうか?

「もしかして発達がゆっくり?」

「接し方が違うのかな?」

「私の伝え方が悪いの?」

そんな不安を感じることもありますよね。でも大丈夫。

一斉指示が通らないのは、その子が悪いのでも、あなたの保育が悪いのでもありません。ただ、「育ちのペース」と「必要な支援」が、少し違うだけなんです。

この記事では、「なぜ通らないのか」→「どこを見立てるか」→「どう支援するか」を、現場視点で具体的に解説します。

目次

一斉指示が通らないのは「発達のペースの差」

年少クラスでは、一斉指示が通る子と通らない子が混在します。でもこれは「できる・できない」ではなく、育ちのペースの違いなんです。

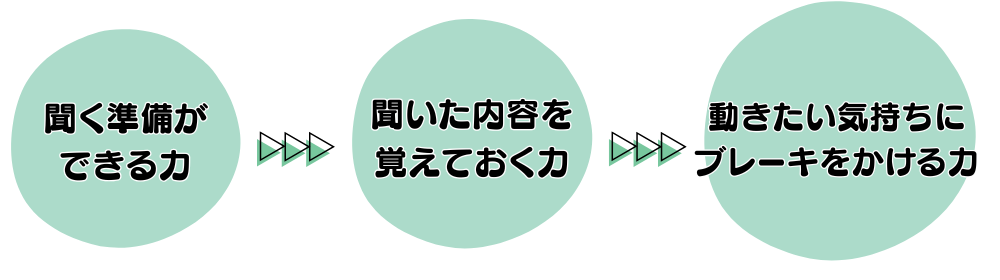

特に、一斉指示を理解して動くには、以下の3つの力が必要になります。そして、この3つの力が育つスピードは、子どもによって大きく異なるんです。

①注意:聞く準備ができる力

一つ目が「先生の声」だけに注目する力のこと。

保育室には、たくさんの刺激があります。

- 友達の声や動き

- 窓の外の音や光

- おもちゃ、掲示物

多くの子は、だんだんと「今は先生の話を聞く時間」と選択的に注意を向けることができるようになります。

でも、まだこの力が育っていない子は、すべての刺激が同じ強さで入ってきてしまうのです。

だから、「聞いてるのに動けない」のではなく、「他の刺激も同時に入ってきて、どれを聞いたらいいのか選べない」状態なんです。

②保持:聞いた内容を覚えておく力

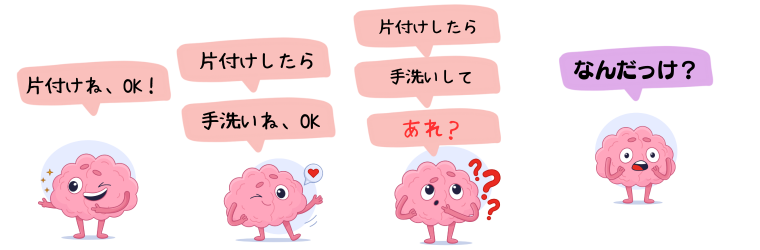

指示を頭の中に”保持”しておく力のこと。これはワーキングメモリ(作業記憶)と呼ばれます。

「片付けて、手を洗って、椅子に座ってね」

この3つの指示を、頭の中に保持しておくのは、年少にはまだ難しいことが多いんです。

3〜4歳では、まだ1〜2個の情報しか保持できない子がほとんど。

だから、指示を聞いた瞬間は「わかった!」と思っても、動き出した瞬間に忘れてしまう。

これは「やる気がない」のではなく、脳の発達がまだ追いついていないだけなんです。

③抑制:動きたい気持ちにブレーキをかける力

「やりたい!」という衝動を、自分で止める力のこと。

「まだ座っててね」「話を最後まで聞いてからね」と言われても、体が勝手に動いてしまう。

これは、前頭前野(ぜんとうぜんや)という「ブレーキをかける脳の部分」がまだ育ち途中だから。

多くの子は、園生活を重ねる中で、少しずつ「待つ」「止まる」ができるようになります。でも、まだこの力が育っていない子は、「聞いてるのに動いちゃう」。

これは、まだ”動きを止める力”が育ってないだけなんです。

みんなはできてるのに…と焦る気持ち、よくわかります。でも、この3つの力が育つスピードは、本当に個人差が大きいんです。”まだ育ち途中”と捉えることが、支援の第一歩です。

みんなはできてるのに通らない子——どこで止まってる?

一斉指示が通らない子を支援するには、まず「どの段階で止まっているか」を見立てることが大切です。

一斉指示が通るには、以下の4つのステップがあります。

子どもによって、“止まるポイント”が違うんです。

以下の表で、お子さんがどこで止まっているかチェックしてみましょう。

| ステップ | よくあるつまずき | 見立ての視点 |

|---|---|---|

| 聞く | 声は届いているけど、周囲の音に注意が向く | 注意のコントロー(感覚の過敏・鈍麻も関係する) |

| 理解する | 言葉の意味がまだあいまい | 言語理解・語彙の少なさ(「片付けて」がわからない) |

| 覚える | 「片付けて→手を洗って」の2つ目が抜ける | ワーキングメモリ(作業記憶)の容量 |

| 動く | わかっていても動けない、固まる | 抑制機能・体の感覚統合(動きの切り替えが苦手) |

「聞く」で止まる子

- 名前を呼んでも振り向かない

- 静かな場所では聞けるが、ざわざわした場所では聞けない

- 特定の音(チャイムなど)には反応する

→ 注意のコントロールがまだ育ち途中の可能性。

音や光などの感覚の過敏・鈍麻も関係していることがあります。

「理解する」で止まる子

- 「片付けて」「並んで」などの抽象的な言葉だと動けない

- ジェスチャーや写真を見せると動ける

- 同じ指示でも、言い方によって反応が違う

→ 言語理解がまだ育ち途中の可能性。

語彙が少なかったり、抽象的な言葉の意味がまだ理解できていないことがあります。

「覚える」で止まる子

- 1つの指示なら動けるが、2つ以上だと抜ける

- 途中で友達に話しかけられると、次の行動を忘れる

- 「次は何するんだっけ?」とよく聞く

→ ワーキングメモリがまだ育ち途中の可能性。

情報を頭の中に保持しておく容量が、まだ小さいことがあります。

「動く」で止まる子

- 指示は理解しているが、体が動かない

- 動き出すまでに時間がかかる

- 遊びから次の活動への切り替えが苦手

→ 抑制機能や感覚統合がまだ育ち途中の可能性。

「今の動きを止めて、次の動きに切り替える」ことが、まだ難しいことがあります。

「どこで止まっているか」を見極めるには、「できる時」と「できない時」の違いに注目してみましょう。

①静かな時は聞けるが、ざわざわした時は聞けない → 「聞く」で止まっている

②1つの指示なら動けるが、2つ以上だと抜ける → 「覚える」で止まっている

この「差」が、支援のヒントになります。

「通るようになる」ための支援3ステップ

一斉指示が通るようになるには、伝え方よりも「環境」を意識することをおすすめします。

「耳」「目」「体」の3方向から伝える工夫がポイントです。

以下の3つのステップを組み合わせることで、「止まっていた子」も動けるようになります。

ステップ① 視覚で見せる(目で理解できるようにする)

「聞いてわかる」よりも「見てわかる」方が、年少には断然伝わります。

耳で聞くだけでなく、目で見てわかるようにすると、さらに伝わりやすくなります。

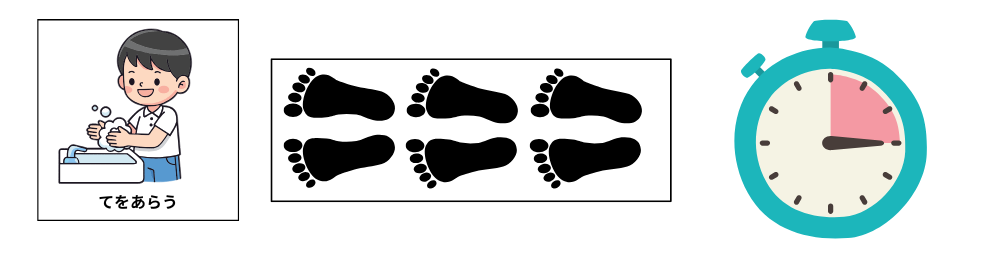

視覚的アプローチの具体例

- 片付けカード(おもちゃの写真+矢印)

- 並ぶカード(足型マークや電車のイラスト)

- タイムタイマー(「あと5分で終わり」が見える)

- スケジュールボード(今日の流れを写真で示す)

特に「理解する」で止まっている子には、視覚支援が効果的です。

ステップ② 合図を統一する(音+ジェスチャーで「今から話すよ」を知らせる)

「今から話すよ!」という合図を統一すると、子どもの注意を集めやすくなります。

音で注目を集める例

- パンパン(手拍子)

- チャイム

- タンバリン

- ピアノの音(特定の音)

ジェスチャーで方向を示す例

- 「〇〇先生を見てね」(自分の目を指さす)

- 「ここに座ろう」(座る場所を指さす)

- 「トントン!」(膝をたたく)+「ピタッ!」(座る動作)

特に「聞く」で止まっている子には、合図の統一が効果的です。

園内で合図を統一すると効果的!「トントン=座る」「チャイム=集合」など、園全体で合図を統一しておくと、担任が変わっても子どもが迷わず動けます。新年度の引き継ぎもスムーズになりますよ。

ステップ③ 短く区切る(1文=1動作で、次の行動を見通せるようにする)

「情報を少なくする」ことで、ワーキングメモリの負担を減らせます。

NG例:

「お片付けして、手を洗って、椅子に座ってね」

→ 情報が3つあるので、年少には多すぎます。

↓

OK例:

「お片付けしよう!」(動作を見せる)

→ 片付けが終わったら

「手を洗おう!」(次の動作を見せる)

→ 手洗いが終わったら

「椅子に座ろう!」(座る場所を指さす↓

1つずつ、短く、動作と一緒に伝えるのが鉄板です。

特に「覚える」で止まっている子には、短く区切ることが効果的です。

| 支援の種類 | 効果的な子 | 具体例 |

|---|---|---|

| 視覚で見せる | 「理解する」で止まる子 | カード・写真・タイムタイマー |

| 合図を統一 | 「聞く」で止まる子 | チャイム・手拍子・ジェスチャー |

| 短く区切る | 「覚える」で止まる子 | 1文=1動作 |

実は”動きながら聞く”もOKなんです。止まって聞くより、体を動かしながらの方が理解しやすい子もいます。”じっと座って聞く”だけが正解じゃないんですよ。

どう見立てる?「通らない子」の観察ポイント

保育士が現場でできる簡易チェックリストです。

以下のポイントを観察することで、「どこで止まっているか」「どんな支援が必要か」が見えてきます。

観察ポイント①:指示のどの段階で止まっているか

- 名前を呼んでも反応がない(「聞く」で止まる)

- 言葉だけだと動けないが、ジェスチャーがあると動ける(「理解する」で止まる)

- 1つの指示なら動けるが、2つ以上だと抜ける(「覚える」で止まる)

- 指示は理解しているが、体が動かない(「動く」で止まる)

観察ポイント②:状況によって差があるか

- 静かな時は聞けるが、ざわざわした時は聞けない

- 少人数だと動けるが、大人数だと動けない

- 遊びの途中では聞けないが、活動の最初なら聞ける

→ 「できる時」と「できない時」の差が、支援のヒントになります。

観察ポイント③:「できる時」のパターン

- 声のトーン(高い声・低い声・ゆっくりした声)

- 距離(近くで話す・遠くから話す)

- 人数(個別・小集団・全体)

- 時間帯(朝・昼・夕方)

→ 「この条件ならできる」を見つけることが、支援の第一歩です。

見立てのコツ

これは「苦手探し」ではなく、「支援が必要なポイント探し」です。「この子は聞けない」ではなく、「静かな環境なら聞ける」「カードがあれば動ける」という「できる条件」を見つけることが、見立ての本質です。

まとめ:「通らない」には、必ず理由がある

「みんなはできてるのに…」そんな不安を感じたら、まずは「どこで止まっているか」を見立ててみましょう。

- 一斉指示が通らないのは育ちのペースの差

- 「聞く→理解する→覚える→動く」のどこで止まっているかを観察

- 視覚・合図・短文の3つで「通る環境」を整える

通らないのは、子どもが悪いのではなく、まだ伝わる環境が整っていないだけ。

焦らず、一人ひとりに合わせた伝え方を見つけていきましょう。

さらに深く学びたい方は👇の記事もおすすめです。

🌱発達支援をもっと深く学びたい方へ

「見立て」「環境調整」「視覚支援」を体系的に学びたい先生は、

保育現場で差がつく発達支援の学び方の記事もご覧ください。

Hi there, You’ve performed an excellent job. I’ll certainly digg it and individually suggest to my friends. I’m sure they will be benefited from this web site.

Thanks for this post, I am a big big fan of this internet site would like to go along updated.