※本記事にはプロモーションが含まれています

インクルーシブ保育という言葉をよく耳にするようになりましたが、インクルーシブとはどんなことか知っていますか?

インクルーシブ保育ってどんな保育のこと?

インクルーシブという言葉がなんだか難しそう・・・

取り入れたほうがいいような気もするけど、実際どんな保育を指すのか、現場でどう実践すればいいのか、迷う先生も多いはず。

この記事では、現役保育士の視点から“インクルーシブ保育の意味・目的・事例”を分かりやすく解説します。

さらに、インクルーシブ保育に役立つおすすめの支援資格も紹介していくのでぜひ最後まで目を通して下さい。

目次

インクルーシブ保育とは

」を尊重し、-「共生力(coexistence)」を育む保育.png)

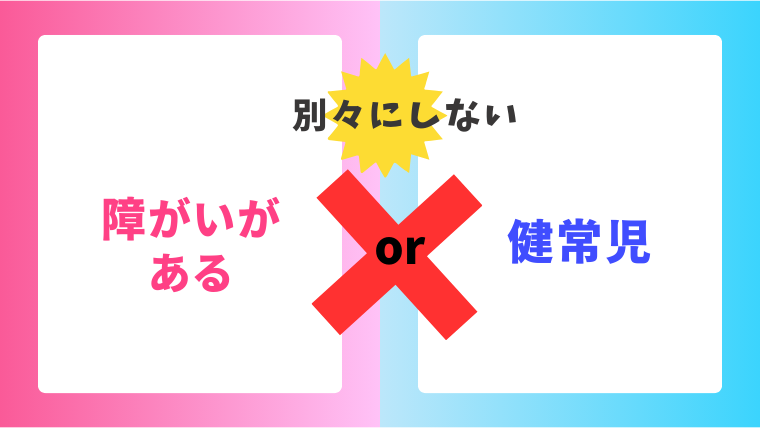

「インクルーシブ保育」とは、障がいのある子も、ない子も、同じ場で共に育ち合う保育のことです。

インクルーシブ(Inclusive)には「包括的な」「包み込む」という意味があります。つまり、違いを排除せず、すべての子どもがその子らしくいられる環境をつくるという理念を指します。

この考え方は、文部科学省や厚生労働省が推進する「共生社会の形成」にも深く関係しています。どの子どもも平等に教育や保育を受ける権利があり、特別な支援が必要な子どもも同じ場で学び合うことを大切にしているのです。

つまり、インクルーシブ保育とは

「多様性(diversity)」を尊重し、「共生力(coexistence)」を育む保育のこと。

さまざまな背景をもつ子どもたちが一緒に過ごすことで、違いを理解し合い、他者を思いやる心を育てていくことを目的としています。

具体的な考え方

たとえば、障がいのある子も、気になる子も、定型発達の子も同じ環境で喜び、学び、育ち合うということ。これは単に「一緒に過ごす」ということではなく、お互いを理解し合い、違いから学ぶということを意味しています。

文部科学省の報告でも、インクルーシブ保育は「すべての子どもが共に学ぶ場を確保し、社会の多様性を尊重する教育の基盤」と位置づけられています。

「特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム構築のために必要不可欠なものである。」

引用:「文部科学省HP」

「すべての子どもが地域の保育所や認定こども園などで共に育つことを前提とした保育」として、制度面での整備が進められています。

引用:「厚生労働省HP」

少し難しく言うと、一人ひとりの尊厳を認め合い、人として生きる力(人間力)を育む保育。それが、これからの時代に求められる“インクルーシブ保育”の姿です。

なぜインクルーシブ保育が必要なのか

なぜ近年「インクルーシブ」という言葉をよく耳にするようになったのでしょうか。なぜインクルーシブ保育が必要なのでしょうか。

インクルーシブ保育の目的は2つ

① だれもが平等に学び、選択して生きていく

② 多様な人と関わる「共生力」を育む

大まかに説明すると、インクルーシブ保育が必要な背景はこの2つ。

①だれもが平等に学び、選択して生きていく

1つ目は「だれもが平等に学び、選択して生きていく」ということ。今までの教育現場では、難病や障害のある子どもとそうではない子ども(健常児)を切り離し、別々の環境で教育することが良いとされてきました。

しかし、2022年、国連がこの「分離教育」を止めるよう勧告したんです。

それは「分離教育」をすることで、障害のある子どもにとって、人生経験や人間関係、社会経験の機会を奪ってしまう可能性があるから。

たとえば、遊びの中でお互いに助け合ったり、違いを知ったりする経験は、子どもにとって大切な学びです。同じ場で過ごすことが「支え合う力」や「自分らしく生きる力」を育てることにつながります。

国でも「みんなが同じ場所で学び、必要に応じてサポートを受けられるように」と方針が出され、どんな子も一緒に学び、安心して自分の力を伸ばしていける環境をつくることが求められているのです。

②多様な人と関わる「共生力」を育む

2つ目は、「多様な人と関わる「共生力」を育む」ということ。

どんな子にも、その子だけの個性や感じ方がありますよね。障がいのある・なしに関係なく、お互いの違いを認めて、一緒に過ごす中で「いろんな人がいていいんだ」と感じられることが大切です。

そうした経験を通して育っていくのが、「共生力(きょうせいりょく)」です。

これは、自分とは違う相手とも、心地よく関わっていける力のこと。特別なことではなく、「ちがう」を受け入れる心の土台なんです。

だからこそ、小さいうちから“みんなちがっていい”を当たり前に感じる環境をつくることが大切です。たとえば、話し方がゆっくりな子がいても、「それもその子のペースだね」と伝えるだけで、周りの子の見方も変わります。

やがて社会に出たとき、「この人はこうなんだね」と自然に受け入れられる大人になっていく。それが“共生力”を育てるということなんです。

参考文献:共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)|文部科学省

私たち保育士は“みんなちがって、みんないい”を、子どもたちが体で感じられる保育をしたいですね。

共生力を育む保育の実践

インクルーシブ保育について理解はできてきたものの、「共生力を育てる」と聞いても、少しピンと来ない方も多いかもしれません。

でも、現場の先生たちが日々向き合っている“あの子の行動”の中にも、インクルーシブ保育の視点はたくさん隠れています。

ここでは、実際の事例をもとに、どんな関わりが「共生力」につながっていくのかを一緒に考えていきましょう。

事例① 片付けが苦手なSちゃん

日頃から園内では気になる子とされているが、具体的な診断はないSちゃん。

片付けの時間が苦手で、片付けるよと言われると「もっと遊びたかった!」「片づけない」と毎回泣き始め、次の活動に移ることが難しい。

泣いて癇癪を起してしまうため、個別の対応が必要。

癇癪が酷くなってしまうので、Sちゃんが納得のいくまで遊んでいることも多い。

この場合、まずはSちゃんがなぜ片付けられないのか、それを受けて周りの子がどう感じているのか、を読み解いていきます。

| 考えられる理由 | 気持ちの切り替えが苦手 「終わる」ことへの見通しがもてない 好きな遊びに集中しすぎて止められない |

| 子どもが困っていること | 「まだ遊びたい気持ち」と「片付けなきゃ」がぶつかって混乱している どうしたらいいのか分からない |

| 周りの子が困っていること | 「なんでSちゃんだけ片付けないの?」と不公平に感じてしまう |

| 保護者が困っていること | 気持ちの切り替えができないことで、忙しい時間に対応できない 我が子一人だけ他の事違うことをしていて不安 |

このような背景が考えられるかと思います。そんなSちゃんに対し、インクルーシブ保育という目線で対応方法を考えていきます。

↓

・片付けの見通しを持てるように、「あと5回遊んだらおしまいね」と具体的な回数で伝える。

・タイマーや時計を見せて、目で分かる形で“終わり”を知らせる。

・泣いているときは無理に促さず、「終わるのが悲しいんだね」と気持ちを言葉にする。

「Sちゃんだけずるい」と言われたら、

「そうだよね、先生も本当は一緒にお給食にしたいんだ。でもSちゃんはウサギの人形が大好きでもっと一緒にいたいみたい」

「Uちゃんも今度一緒に遊んでみる?」など、訴えてきたこの気持ちも受け止めつつ、先生もそう思っているよ。と自分の感情を伝えます。

そうすることで、Sちゃんの気持ちを代弁することができ、他の子にもその状況やSちゃんの感情を伝えることが出来ます。変にごまかしてしまうのではなく、Sちゃんの状況を伝えたり、それを受けて先生がどう感じているのかも伝えるようにします。

Sちゃんのように「終わる」が苦手な子は、目で見える環境や見通しを持てる工夫がとても効果的です。

タイマーや具体的な言葉かけは、他の子にとっても“時間の感覚”を学ぶ良いきっかけにもなります。

補足*このような時計は、発達支援の現場でもよく使用されています。

事例② 多動が気になるTくん

入園前から多動の傾向があり診断は受けていないが、じっとしていることが苦手など、気になる姿が多い

朝の会で座っていられなかったり、話の途中でも席を立ち気になる方へ行ってしまう

前を見ていないことも多く、他の子にぶつかってしまうことも多い

では、Tくんの背景も考察していきましょう。

| 考えられる理由 | 体を動かすことで安心する 「今なにをする時間なのか」が分かりづらい |

| 子どもが困っていること | じっとすることがつらい 「怒られている理由」が分からない |

| 周りの子が困っていること | 急にぶつかられてびっくりする 話しかけても反応が薄くて戸惑う |

| 保護者が困っていること | 何度言い聞かせても、危険なことばかりする 怪我や事故が心配 我が子一人だけ他の事違うことをしていて不安 |

このような背景が考えられます。ではインクルーシブ保育という視点での対応方法も考えていきます。

↓

- 活動前に「いまは○○の時間だよ」と絵カードで伝える

- 「立たないで」ではなく「ここに座ってね」と肯定形で声かけ

- 体を動かせる時間(リズム遊びなど)を先に取り入れ、動きたい欲求を満たす

- 「できたね!」をたくさん伝え、自信を積み重ねる

職員同士で声をかけ合い、園全体の安全を見守る

その子の好きな遊びを把握し、落ち着ける環境を作る

他の子どもと比較しない

どうしても、「走らないで」「ちゃんと座らなきゃダメ」など、否定語や強制的な声をかけがちになってしまいますが、Tくんにとってみたら苦痛でしかありません。

また否定的な言葉は、Tくんの自己肯定感を下げてしまう原因に・・・・。

動くことが悪いわけではなく、動くことで落ち着こうとしている子もいます。「やめさせる」より「満たして整える」視点を持つと、Tくん自身も安心できますよ。

自身の保育を振り返って、否定語が多いなと感じた方は、否定語を肯定語に変える方法も紹介しているので以下の記事も参考にしてください。

現役保育士直伝!!否定的な言葉を肯定語に言い換える方法と肯定語一覧

現役保育士直伝!!否定的な言葉を肯定語に言い換える方法と肯定語一覧

まとめ|インクルーシブ保育とは

いかがでしたか?ここまで「共生力を育む保育」について、Sちゃん・Tくんの事例を通して見てきました。

もう一度、インクルーシブ保育の基本を整理しておきましょう。

障がいのある子どもも、気になる子どもも、いわゆる健常児(定型発達児)もみんなが同じ場所で共に喜び学び育ちあうという保育

つまり、「違いがあることを前提に、みんなで育つ」という考え方です。そこには、子どもの力を信じるまなざしと、環境を工夫する先生の柔軟さが欠かせないということです。

インクルーシブな視点を育てるおすすめの支援資格

インクルーシブ保育の第一歩は、「この子にはどんな理由があるのかな?」と考えることから始まります。

その視点を深めていくと、子ども一人ひとりへの関わりがぐっと変わります。そんな時におすすめなのが、現場目線で学べる資格講座です。

私も「児童発達支援士」と「子ども発達障害対応スペシャリスト」の資格を取りましたが、今まで感じていた「何で?」が少しづつ分かるようになり、現場での子どもたちとの関わり方が変わってきたんです。

資格の詳細は「児童発達支援士を取得した口コミ」「子ども発達障害対応スペシャリストを取得した口コミ」にまとめてあるので、そちらの記事も参考にしてください。

参考文献

書籍「気になる子”と育ち合うインクルーシブな保育」

この記事では、書籍『“気になる子”と育ち合うインクルーシブな保育』(酒井幸子著)を参考にしています。

現場のリアルな事例が多く掲載されており、「インクルーシブ保育ってこういうことか!」と実感できる一冊です。

インクルーシブ保育は、特別なことではなく“日々の保育の中にある小さな気づき”から始まります。

今日の保育の中にも、そのヒントがきっとありますよ🌸

関連記事

【現役保育士が感じる】インクルーシブ保育のメリット・デメリットと今後の課題

【現役保育士が感じる】インクルーシブ保育のメリット・デメリットと今後の課題

【具体例でわかる】インクルーシブ保育の支援方法|活動の切り替えが苦手な子への関わり方

【具体例でわかる】インクルーシブ保育の支援方法|活動の切り替えが苦手な子への関わり方

【現役保育士が考える】インクルーシブ保育で大切なこと5選!

【現役保育士が考える】インクルーシブ保育で大切なこと5選!

療育と保育の違いは?簡単にいうと「ねらい」のあり方

療育と保育の違いは?簡単にいうと「ねらい」のあり方

What¦s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I’m hoping to contribute & assist other users like its aided me. Great job.