※本記事にはプロモーションが含まれています

最近、クラスに”気になる子”が増えたと感じていませんか?

保育の現場で「気になる子」が増えたと感じる先生は、あなただけではありません。

実は、クラスの子どもの 10人に1人は発達障害の可能性がある と言われています。

つまり、どのクラスにも「発達支援が必要な子」がいる時代なのです。

毎日の保育の中で、「なぜかじっと座っていられない子」「お友達とトラブルが多い子」「活動に参加したがらない子」など、従来の保育アプローチでは対応が難しい場面ありますよね。そんな時先生ならどうしますか?

そこで今回は、保育士に求められるスキル「発達支援」について。保育現場でどうして必要なのかという目線で知識を増やしていきましょう。

目次

データで見る現状:発達障害の子どもはどのくらい増えているの?

具体的な数字で現状を見てみましょう。

通常学級における発達障害の可能性がある子の割合は約11人に1人

これは文部科学省が調査した最新のデータです。

令和4年の調査ですが、発達障害の可能性がある児童は、約11人に1人という高い割合。

| 調査年度 | 発達障害の可能性がある児童生徒の割合 |

|---|---|

| 平成14年 | 6.3% |

| 平成24年 | 6.5% |

| 令和4年 | 8.8% |

10年の間に急激に発達障害を抱える児童が増えていることが分かってもらえるかと思います。

療育施設は10年で約3倍に増加

この現状を受けて、なんと療育施設は10年で約3倍に増加しているんです。

| 年度 | 児童発達支援事業所数 | 放課後等デイサービス事業所数 |

|---|---|---|

| 平成26年 | 約3,000カ所 | 約4,000カ所 |

| 令和元年 | 約7,000カ所 | 約13,000カ所 |

| 令和5年 | 約10,000カ所 | 約20,000カ所 |

令和5年4月時点で、全国の児童発達支援事業所は10,000カ所、放課後等デイサービスは20,000カ所を突破しており、この10年で大幅に増加しています。

これらの数字は、発達支援を必要とする子どもたちが確実に増えていること、そしてそのニーズに応えるための社会的支援体制が急速に整備されていることを示しています。

保育現場の困りごとランキング

発達障害の子が増えている現状をデータとして理解していただけたところで、保育現場に目線を移し替えていきましょう。

保育の仕事で一番大変なのは、正直なところ「書類が多い」「給料が低い」「園長や先輩が厳しい」…そんな声かもしれません。

でも今回注目したいのは、子どもの発達に関わる“現場でよくある困りごと”です。

たとえば、

- 「立ち歩きが止まらない…」

- 「おもちゃの取り合いが毎日…」

- 「活動に全然入りたがらない…」

- 「かんしゃくが爆発して手が付けられない…」

- 「保護者にどう伝えたらいいの?」

などなど・・・。

先生方はこの悩みを見てどう感じますか?

きっとどれも「あるある!」と感じる先生が多いはずです。

いやむしろ、ほとんどの先生が感じているのではないでしょうか?私の勤務する保育園でも先生たちに聞いてみたところ100%確率で「そうそう、分かる!」の返事が返ってきました・・・

そこで全国の保育士さんの声を整理すると、次のような内容が特に上位にあがってきます。

よくある困りごとTOP5

子どもの発達に関わる悩み事で多かった意見を5つピックアップしました。

- 集中できない・落ち着かない子への対応

- 活動中に立ち歩く、ちょっとした時間に座って待っていられない

- 集中が続かないので途中で手が止まってしまっている

- 友達とのトラブルが多い子への関わり方

- コミュニケーションの取り方がわからずいつも一人で遊んでいる

- おもちゃの取り合いで手を出すなどトラブルが多い

- 活動に参加したがらない子への声かけ

- 新しい活動には全く参加しない、泣いてしまう

- 変化を嫌がりいつもと違う部屋での活動に戸惑う

- 感情のコントロールが難しい子へのサポート

- 片付けを極端に嫌がるなど、切り替えが困難

- 自分やりたかったことが中断されるとかんしゃくを起こす

- 保護者への伝え方・相談対応

- 子どもの特性をどう伝えるか悩む

- 出来なかったことなどをどこまで伝えるといいのか迷う

これを読んでくださっている先生方も「うちのクラスにもいる…」「どう声をかけたらいいの?」と日々悩んでいるのではないでしょうか?

このような困りごとを抱えている保育士さんは本当に多く、データからも「子どもの発達支援」が今の保育現場で大きな課題になっていることが分かってもらえるかと思います。

では、私たち保育士はどうしたらいいのでしょうか。

大切なのは、子どもの姿を「困った行動」ではなく「その子からのサイン」として受け止められる視点を持つこと。

そのためには、発達支援の知識を基礎から学ぶことが大きな助けになります。

最近では保育士さん向けに学べる「発達支援系の資格」が広がっていることを知っていますか?忙しい現場の中でも安心して学びを形にできる手段として近年注目され始めているんです!

私の12年間の保育経験と発達支援との出会い

ここで、私自身の体験をお話しさせてください。

保育士として12年間働いてきましたが、発達支援の知識なんてほとんどありませんでした。日々、目の前にいる「気になる子」たちと手探りで関わり続ける毎日。

「なんで座っていられないんだろう」

「どうして友達とうまく遊べないんだろう」

「保護者にどう伝えたらいいんだろう」

そんな疑問と不安を抱えながら、とりあえず「根気よく声をかけ続ける」「みんなと同じようにできるまで待つ」という方法しか知りませんでした。

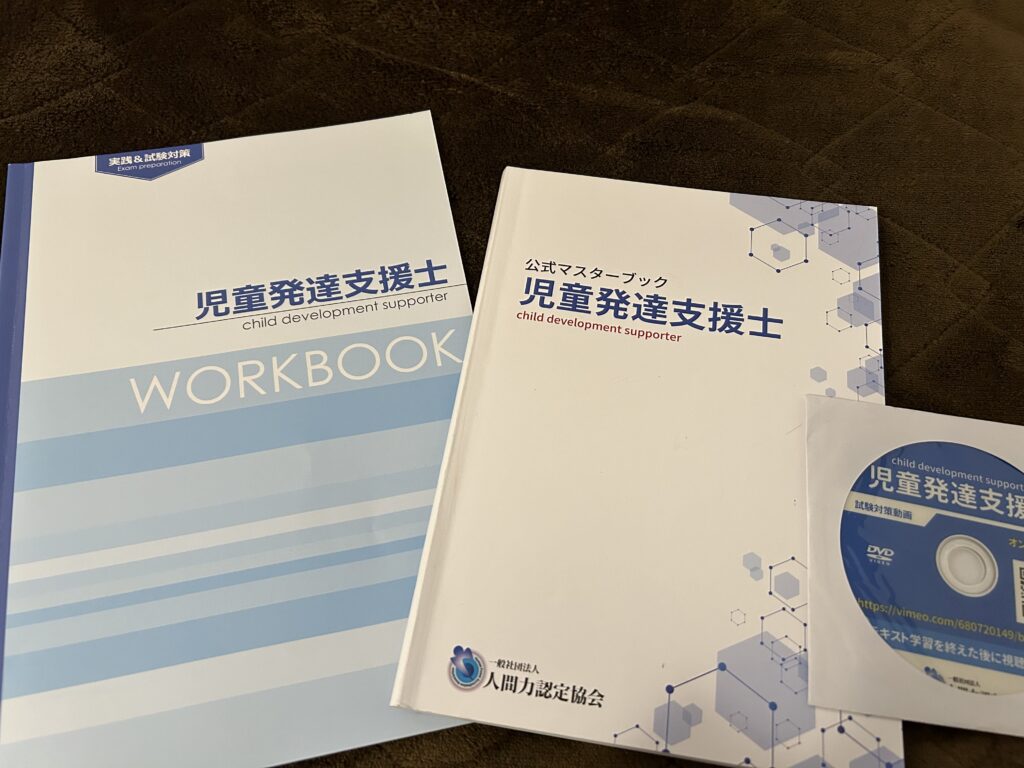

「児童発達支援士」という資格との出会い

転機が訪れたのは、発達支援について本格的に学びたいと思うようになったときでした。そこで出会ったのが「児童発達支援士」という資格でした。

正直、最初は「一番人気そうだったから」という理由で選んだのですが、学習を進めるうちに、これまでの保育観が180度変わりました。

「発達障害」というものを詳しく知ることで、子どもたちの行動の背景にある理由が見えるようになったのです。

座っていられないのは「集中力がない」のではなく、感覚の特性や認知の特徴があるから

友達とトラブルになるのは「わがまま」ではなく、コミュニケーションの取り方がわからないから。

すべてが腑に落ちる瞬間でした。

発達支援系の資格にはどんなものがある?

現在、発達支援について学べる民間資格はいくつかあります。似たような名前のものが多く、資格の内容の違いも判断が難しいかと思うので、実際に学んできた経験をもとに一覧にまとめました。

主要な発達支援系資格一覧

| 資格名 | 認定機関 | 特徴 |

|---|---|---|

| 児童発達支援士 | 人間力認定協会 | 発達障害の基礎から実践的な支援方法まで幅広く学習 |

| 発達障害児支援士 | 四谷学院 | 通信教育の大手が提供、体系的なカリキュラム |

| 子ども発達障がい支援実務士 | ユーキャン | 保育士、教諭などの現場での経験者向け |

| 子ども発達障害対応スペシャリスト | キャリカレ | 家族支援も含めた総合的なアプローチ |

どれも民間資格ではありますが、発達障害について詳しく学ぶことができ、目の前にいる子どもの姿から様々な背景を考えられるような力と知識が身につきます。

なぜ私は「児童発達支援士」を選んだのか

私が「児童発達支援士」を選んだ理由は、当初は単純に「一番人気そうだったから」。

とても単純な理由にびっくりですよね(笑)

しかし、実際に学習してみると、今まで知らなかった知識がぎっしり。

発達障害の基礎知識から、具体的な支援方法、保護者との連携まで、保育現場で直面する問題に対する答えがたくさん詰まっていました。

ちょっとの勇気と資金で一歩を踏み出してみて本当に良かった!と思っています。

実は、もっと学びを深めるために今もなお他の発達支援系の資格にも挑戦し続けています。それぞれに特色があり、多角的に発達支援について理解を深めることができ、発達支援の知識がどんどん深まっています♡

なぜ忙しい保育士にこそ「資格」が必要なのか

「発達支援系の資格は、あってもなくてもいいのでは?」

そんな声も聞こえてきそうですが、私は特に忙しい保育士さんだからこそ、「資格」という形で学ぶことに意味があると考えています。

資格を取るメリット

1. 学んだ証が形に残る

ただ学ぶだけでなく、目に見える「資格」という形で残ることにより、自分の成長を実感することができます!

「私、児童発達支援士の資格を持っているんだ!」と胸を張って保育現場に立てますよ。

2. モチベーションの維持

ただ本を買って学ぶだけだと、途中で読まなくなってしまったり、なんとなく読んだだけで終わり・・・となってしまったり・・・。でも「お金をかけて学ぶ」という決意と、明確な目標(資格取得)があることで、忙しい中でも学習を継続できます。

考え方は、 ‟保育現場で働きやすくするための「自己投資」” です!

3. 保育への自信につながる

専門知識を身につけることで、「なんとなく」ではなく「根拠を持って」子どもたちと関われるようになります。

子どもの困った行動の背景は何だろう?という見方ができるようになり、格段に保育の幅が広がります。

4. 保護者や同僚からの信頼獲得

資格があることで、発達支援に関する知識と意識の高さを対外的に示すことができます。

どうしたらいいですか?なんでこうなるんでしょうか?・・・という同僚は保護者からの問いに対して、より専門的な考えをお伝えし一緒に考えていけるようになります。

ここだけの話・・私の場合の変化

正直に言うと、資格を検討する前、発達支援について1から学びたい!と思いたくさんの本を購入したんです。でも、「ふーん、なるほどね~」と分かったつもりになって、サラっと目を通すだけで終わった本が何冊も・・

独学って本当に難しいし、続かないし、あっちこっちに情報が書いてあって、「あ、ここは興味ないや~」とササーっとページをめくり・・・読み進めるのもキャパオーバー。

言い訳ばかりですね。(笑)

しかし「お金をかけて資格を取る」と決めたことで、

- 真剣に取り組む姿勢が生まれた

- 体系的に学習できた

- 知識が定着した

- 継続的に学び続けるきっかけになった

これらの変化は、日々の保育実践に大きな違いをもたらしたんです。

もったいないかな?なんて思いましたが、少しだけお金をかけて学ぶことに決め、学べる環境に身を置くことができ本当に良かったと思っています。

まとめ:発達支援の知識はこれからの保育に必須

慮幾施設の増加や、発達支援系の資格の増加という背景を見ても分かる通り、発達障害の可能性がある子どもたちは確実に増えています。もっと言えば、今後も確実に増えていきます。

発達支援の知識があれば

- 子どもたちの行動の意味が理解できる

- 一人ひとりに合った関わり方ができる

- 保護者との連携がスムーズになる

- 保育に自信が持てる

つまり、知識を身につけることで、忙しい現場でも「根拠ある対応」ができるようになるのです。

民間資格はいくつかありますが、私が特におすすめしたいのは 「児童発達支援士」。

実際に学んでみると、現場で直面する困りごとへの具体的な対応方法や保護者との連携方法まで、実践的な内容がぎっしり詰まっています。

Thanks, I’ve recently been looking for information about this subject for a while and yours is the greatest I have found out till now. But, what in regards to the conclusion? Are you positive concerning the source?

Wow! Thank you! I continuously wanted to write on my blog something like that. Can I implement a portion of your post to my blog?