※本記事にはプロモーションが含まれています

「どうしてできないの?」その疑問の裏にあるものとは?

「朝の会で話を聞けない」

「泥遊びを嫌がって泣き出す」

「走り回って止まらない」

保育の現場では、このような子どもの姿をよく目にしますよね。

「どうしてできないの?」「落ち着きがない」「わがままなのかな?」そんなふうに感じてしまうこともあるかもしれません。

でも、もしかしたらその“困った行動”には、感じ方の違い(感覚の特性)が関係しているのかもしれません。

子どもが悪いわけではなく、「世界の感じ方」や「刺激の受け取り方」が私たちと少し違っているだけ。その違いを知ることで、「叱る」から「支える」へと関わり方を大きく変えることができます。

今回は、保育士として知っておきたい「感覚過敏」と「感覚鈍麻」について、現場の視点から“感じ方の違い”を一緒に考えていきましょう。

目次

「この子はどうして…?」その疑問の裏にある”感じ方の違い”

保育の現場では、こんな ”気になる行動” に出会うことがあります。

みんなが楽しそうに泥団子を作っているのに、Aちゃんだけは手を引っ込めて泣いてしまう。「やってみよう」と声をかけても、頑なに拒否する。

先生の話の途中で立ち歩いたり、耳をふさいだり。「ちゃんと座って聞きましょう」と注意しても、なかなか落ち着かない。

遊びの中で、力加減が分からずに友達を叩いてしまう。本人に悪気はなさそうだけど、相手は痛がって泣いている。

どうですか?似たような場面が思い当たる先生も多いと思います。

これらの行動、実は「できない子」ではなく「困っている子」の姿。

→Aちゃんは泥の感触が強烈に不快に感じている可能性があります。

→Bくんは周りの音や光が気になって集中できていないのかもしれません。

→Cくんは自分の力の強さを感じにくく、加減が分からないのかもしれません。

このように、行動を”表面”で見るのではなく、”背景”で考える視点。それが、発達支援の学びの第一歩です。

「できない」のではなく「どう感じているか」に目を向けることで、支援の方向性が見えてきます。

人の感じ方は7つの感覚でできている

私たちは、日常生活の中でさまざまな感覚を使って世界を理解しています。

よく知られている「五感」に加えて、実は2つの重要な感覚があります。

7つの感覚とは

- 視覚(見る)

- 聴覚(聞く)

- 触覚(触れる)

- 嗅覚(においを感じる)

- 味覚(味わう)

- 前庭覚(バランス・動きを感じる)

- 固有覚(力加減・身体の位置を感じる)

この7つの感覚が、私たちの生活の土台をつくっています。

前庭覚は、耳の奥にある器官で、身体の傾きや動き、スピードを感じる感覚です。

ブランコに乗ったときの揺れや、でんぐり返しをしたときの回転を感じるのが前庭覚の働きです。

固有覚は、筋肉や関節から得られる感覚で、「どのくらいの力で押しているか」「腕がどこにあるか」を教えてくれます。

例えば私たちは目を閉じていても自分の手の位置が分かりますよね。実はこれが固有覚のおかげなんです。

感覚のバランスに凸凹があると…

この7つの感覚は、人によって感じ方に違いがあります。

音を強く感じる人もいれば、あまり気にならない人もいます。触られることが心地よい人もいれば、不快に感じる人もいます。

一部だけ過敏(敏感すぎる)だったり、一部だけ鈍麻(感じにくい)だったり。とにかく人それぞれ。

この凸凹が、日常の中での「困りごと」につながることがあるのです。

感覚は”見えない”からこそ、理解しにくい。でも知ることで、子どもの行動の意味が見えてきます。

感覚過敏とは?感覚鈍麻とは?

保育界で今後必ず知っておく必要のある “感覚の特性” についても学んでいきましょう。

感覚の特性には、大きく分けて「感覚過敏」と「感覚鈍麻」の2つがあります。

対比表でわかりやすく整理

| 特性 | 感じ方 | 行動の傾向 |

|---|---|---|

| 感覚過敏 | 刺激を強く感じすぎる | 避ける 嫌がる 怖がる 耳をふさぐ 泣く |

| 感覚鈍麻 | 刺激を感じにくい | 触る 動く 噛む 大声を出す 強く叩く |

一概に「この行動があるから感覚過敏だ!」と決めつけてしまうことは良くないのですが、大まかに分類するとこのような姿に分けられます。

感覚過敏とは

感覚過敏は、刺激を通常よりも強く、不快に感じてしまう状態です。

- ザワザワした声が耳に刺さるように感じる

- 服のタグや縫い目が痛く感じる

- 泥や粘土の感触が気持ち悪くて触れない

- 白米しか食べないなど過度の偏食

こうした子どもは、刺激から身を守るために「避ける」「逃げる」といった行動をとります。過度の偏食の子も「わがまま」という理由だけでなく、「口の中の感覚が過敏で、味付けが気持ち悪い」という感覚になっている可能性もあります。

詳しくは: 感覚過敏とは?保育士が知っておきたい”感じ方の違い”と支援のヒント

感覚鈍麻とは

感覚鈍麻は、刺激を感じにくく、より強い刺激を求める状態です。

- 痛みを感じにくく、ケガをしても気づかない

- じっとしていると落ち着かず、常に動き回る

- 力加減が分からず、友達を強く叩いてしまう

- 大きな音や声を出して自分を刺激する

こうした子どもは、刺激を得るために「触る」「動く」「叩く」といった行動をとります。

けがをしても全く痛がることのない子、たまにいますよね。けがをしても全く泣かない子は「我慢強い」という可能性と、「痛みに鈍感」という可能性が考えられるんです。

詳しくは: 感覚鈍麻とは?刺激を求める子どもの行動理解と関わり方のヒント

どちらも「困らせよう」としているわけではない

感覚過敏も感覚鈍麻も、“感じ方”の特性による自然な反応です。

わがままでも、甘えでも、努力不足でもありません。その子にとっての「世界の感じ方」が、少し違うだけなのです。

どちらが良い悪いではなく、”感じ方が違う”だけ。それを理解できると、子どもの行動の理由が見えてきますよ。

保育現場で見られる”気になる行動”と感覚の関係

保育の現場では、「気になる行動」として見える場面の裏に、感覚の特性が関係していることがあります。

よくある行動と背景にある感覚特性

よくある行動の裏には、「感じ方の違い」が隠れていることがあります。以下の表では、保育現場で見られる行動と、そこに関係する感覚特性、そして支援のヒントを整理しました。

| 行動 | 背景にある特性 | 支援の視点 |

|---|---|---|

| 泥遊びを嫌がる | 触覚過敏 | 手袋や道具を使う 無理強いしない |

| 朝の会で話を聞けない | 聴覚 視覚過敏 | 静かな環境をつくる 視覚情報を減らす |

| お友達を叩く | 固有覚鈍麻 | 力加減を教える 代替刺激を提供 |

| 走り回る・じっとできない | 前庭覚鈍麻 | 動ける時間を確保 体を使う遊びを取り入れる |

| トントンを嫌がる | 触覚過敏 or 鈍麻 | 圧の感じ方を確認 本人の好みに合わせる |

| 給食の偏食が激しい | 味覚 嗅覚 触覚過敏 | 食感や見た目を工夫 段階的に慣らす |

具体的なエピソード:「走り回るDくん」

「では、実際にどんな行動として現れるのでしょうか?」

自由遊びの時間になると園庭を走り回り、室内でもじっとしていられません。「座って遊びましょう」と声をかけても、すぐに立ち上がってしまいます。

↓

Dくんは前庭覚が鈍麻で、動くことで自分の身体を感じ、安心感を得ているのかもしれません。じっとしていると不安になり、動かずにはいられないのです。

↓

「座りなさい」と制止するのではなく、動ける時間を意図的に確保したり、身体を大きく使う遊びを取り入れることで、落ち着いて過ごせる時間が増えることがあります。

行動の”理由”を知ると、支援の方向性が見えてきます。「叱る」より「理解する」が第一歩です。

保育士ができる3つの関わり方

感覚の特性を理解したうえで、保育士としてできる関わり方を3つご紹介します。

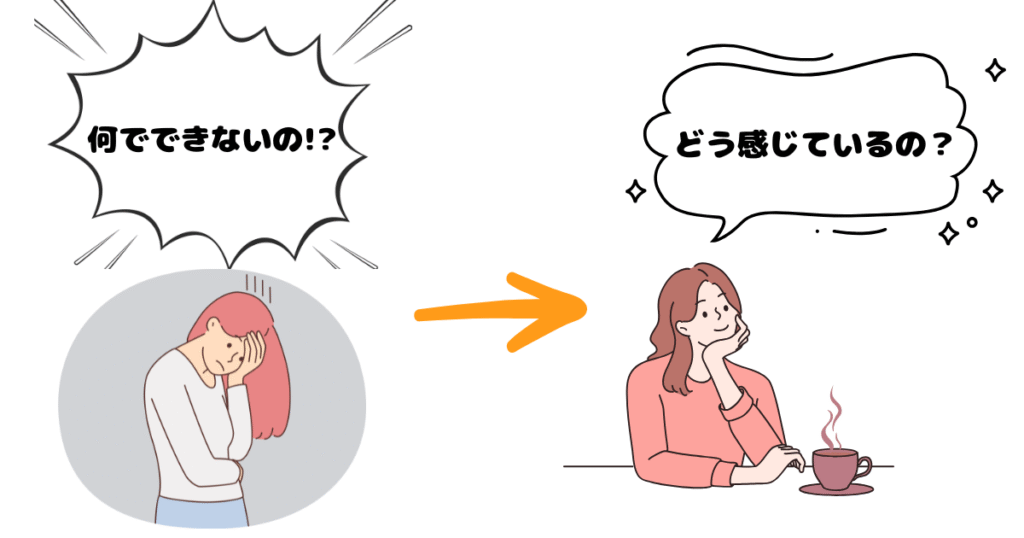

①行動の裏を想像する

「何でできないの?」という視点から、「どう感じているの?」という視点へ。

子どもの行動には、必ず理由があります。

その理由が「感覚の特性」にある可能性を考えてみることで、支援の糸口が見えてきます。

「泥遊びをしない」→「泥が嫌いなわがままな子」ではなく、「触覚が敏感で、泥の感触が不快なのかも」と考える。

②無理に慣れさせない

感覚特性は、“努力で治す”ものではなく、”環境で支える”ものです。

「みんなやってるから」「慣れれば大丈夫」と無理強いすると、子どもは苦痛を感じ、自信を失ってしまうことがあります。

その子のペースを尊重し、少しずつ安心できる方法を一緒に探していくことが大切です。

泥遊びが苦手な子には、手袋を使ったり、スコップで触れたりする方法を提案する。

③ チームで共有する

担任・補助・保護者が共通理解を持つことで、一貫した支援ができます。

「この子はこういう感じ方をしているみたい」という情報を共有することで、クラス全体での配慮がしやすくなります。

保護者との連携も大切です。家庭での様子を聞くことで、より深く子どもを理解できます。

一人で抱え込まず、チームで支える。それが子どもにとっても保育士にとっても安心につながります。

知識を持つことが、保育を変える

感覚特性の理解は、特別支援だけの話ではありません。

“全ての子ども”に優しい保育をつくる土台になります。

発達支援の学びは、すべての子どもへの学び

「気になる子」への対応として学んだ知識は、実はクラス全体の保育の質を高めます。

- 教室の音や光を調整することで、すべての子どもが集中しやすくなる

- 視覚的な支援(イラストカード)を使うことで、言葉だけでは伝わりにくい子にも分かりやすくなる

- 身体を動かす時間を確保することで、落ち着いて過ごせる子が増える

こうした工夫は、特定の子だけでなく、クラス全体の安心と安定につながります。

知ることで、叱る関わりから支える関わりに

「どうしてできないの!」と叱る前に、「この子は、どう感じているんだろう?」と考えてみる。

その視点の変化が、保育士としての成長につながります。

知識を持つことで、子どもを守れる。「なぜできないのか」を知ることが、支援の第一歩です。

知ることで見える世界が変わります。それが、保育士としての自信にもつながります。

次に読むなら|より詳しく学ぶために

感覚過敏と感覚鈍麻について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひお読みください。

🔗 関連記事

感覚過敏とは?保育士が知っておきたい”感じ方の違い”と支援のヒント

音や光、触覚などに敏感な子どもの特性と、現場でできる具体的な配慮を詳しく解説しています。

感覚鈍麻とは?刺激を求める子どもの行動理解と関わり方のヒント

動き回る、強く触る、大きな声を出す――刺激を求める子どもの背景と支援方法を事例とともに紹介しています。

どちらの記事も、現場の事例と具体的な工夫を豊富に盛り込んでいます。日々の保育にすぐに活かせる内容ですので、ぜひ参考にしてください。

まとめ:子どもの世界を”感じる目”で見てみよう

子どもの行動の裏には、いつも理由があります。

「どうしてできないの?」ではなくの「この子には、どう感じているんだろう?」と考えてみること。

それが、保育士としての支援の第一歩です。

感じ方の違いを知ることが、保育の質を変えます。知識を持つことで、叱る保育から支える保育へ。

一人ひとりの「感じ方」を大切にする保育を、一緒に目指していきましょう。

この記事があなたの保育に少しでも役立てば嬉しいです。

感覚の特性について、もっと学びたい方は、ぜひ関連記事もご覧ください。

An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

Very interesting topic, appreciate it for posting.

Very interesting information!Perfect just what I was looking for! “It is our choices…that show what we truly are, far more than our abilities.” by J. K. Rowling.