※本記事にはプロモーションが含まれています

朝の会で話を聞けない

泥遊びを嫌がる

行事で泣いて動けなくなる

保育の現場でこんな場面はありませんか?きっと日常茶飯事なのではないでしょうか。

そんな姿を見たとき先生ならどうしますか?どう感じますか?

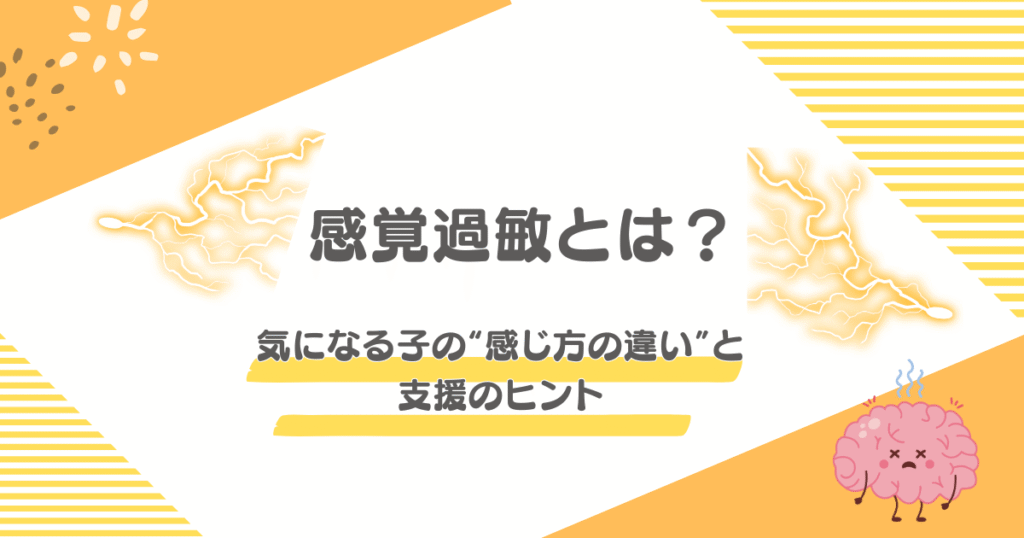

「落ち着きがない」「わがまま」と感じてしまうこともありますが、もしかすると、その背景には感覚の特性(感覚過敏)が関係しているかもしれないと考えたことはありますか?

このような子どもたちの姿の背景には、音、光、匂い、触感など、私たちが何気なく受け取っている刺激を、何倍にも強く感じている子どもたちがいます。

本記事では、保育現場で出会う“気になる行動”を、感覚過敏の視点から理解し、支援につなげるヒントを紹介します。

目次

感覚過敏とは?7つの感覚と“感じ方の違い”

私たちは「見る・聞く・触れる・味わう・嗅ぐ」という五感に加えて、前庭覚(バランス感覚)・固有覚(体の位置感覚)という2つの感覚をもっています。これら7つの感覚が、生活の土台を支えています。

ところが、この“感じ方”に少し凸凹があると、日常生活で生きづらさを感じてしまうことがあります。

感覚過敏は発達障害に限らず、誰にでもあり得ることで程度の差があります。体調や環境によっても反応は変わるため、感覚過敏があるからと言って、「過敏=発達障害」というわけではありません。

7つの感覚と、過敏で起きやすい困りごと

五感という言葉はよく耳にしますが、前庭覚・固有覚という言葉を始めて耳にする方もいるかと思うので、以下の表をもとに7つの感覚について知っておきましょう。

| 感覚の種類 | 感じるもの | 困りごとの例 |

|---|---|---|

| 視覚 | 光・色・形・動き | 明るすぎて集中できない/壁面が気になって話が聞けない/周りの動くものに目を取られやすい |

| 聴覚 | 音・声 | 教室のザワザワで先生の声が拾えない/大きな音が“痛み”に感じる/早口が聞き取りにくい |

| 触覚 | 肌触り・温度・圧 | 服のタグ・縫い目がチクチク痛い/泥・粘土・絵の具の感触が針のよう |

| 味覚 | 味・食感・温度 | 一般的な味付けが濃すぎる/砂を噛むような食感に感じる/白ご飯など特定の食しか食べない |

| 嗅覚 | 匂い | 給食室や香料の匂いで吐き気/洗濯後の匂いの変化でパニック |

| 前庭覚 | 揺れ・傾き・加速 | ブランコや軽い揺れでも怖い・気持ち悪い |

| 固有覚 | 力の入れ具合・関節の位置 | 衣装の締め付けがつらい/体の動きがぎこちない/力加減が難しい |

困りごとに関しては、私が保育現場で感じたことをメインにまとめてあります。きっとこれ以外にもたくさんの困ったがあるのではないでしょうか?

本人はどう感じている?具体的な場面で想像する

次は、感覚過敏を抱える子がどう感じているのかという視点も学んでいきましょう。

感覚過敏は、本人の努力では変えられない脳の刺激処理の違いによるものです。保育者が「これくらい大丈夫」と思うことでも、子どもには全く違った世界が広がっているかもしれません。

視覚過敏の例

- 蛍光灯のちらつきが気になって、話に集中できない

- カラフルな壁面が“目に痛い”

- 白地×黒文字のコントラストが強く見える

- たくさんの物から一つを見つけるのが苦手

触覚過敏の例

- 服のタグや靴下の縫い目が焼けつくように痛い

- 友達が「ねえねえ」と軽く触れただけで“強く叩かれた”ように感じる(叩き返してしまうことも)

- 泥や粘土に触れるとチクチクして耐えられない

- 優しく抱きしめられても、窒息するような圧迫感

- 帽子が強く締め付けているように感じる

- 軽く手を握られるだけでも痛い

聴覚過敏の例

- 大きな音が“歯科のキーンとした痛み”レベルに感じる

- 教室の複数の音が同じ大きさで押し寄せ、混乱する

- 先生の声と友達の声を選んで聞けない/早口が聞き取りにくい

嗅覚過敏の例

- 給食室や体育倉庫の匂いが耐えられない

- 一般的に「いい匂い」でもつらいことがある

- お気に入りのぬいぐるみの“匂いの変化”でパニック

味覚過敏の例

- 一般的な味付けが濃すぎて食べられない

- ある食感が“砂を噛む”ように感じる

- カレーが“泥を食べている”ような感覚に

- 特定の色やパッケージの食材だけ食べられる

これは感覚過敏の度合いが強い子の気持ちを考察した情報です。ここまでひどくはない。という子の方が多いかもしれませんが、こんな風に感じている子がいることを覚えておいてください。

感覚過敏の子が見せる“保育現場の困りごと”と背景

感覚過敏とはどんな症状なのか、子どもたちがどう感じているのかが分かったところで実際の保育現場を見ていきましょう。

① 朝の会で話を聞けない

朝の会に限らず、先生が全体に向けて話をしても全然聞いていない子っていますよね。

全体で話をする場面って、ピアノ・友達の声・壁面装飾・外の車の音・・・など刺激がとにかく一度に大量に入ってくるんです。

聴覚や視覚が過敏だと、脳内が情報の洪水に。その結果

- 先生の声が拾えず、話が聞けない

- ソワソワして体が落ち着かず動いてしまう

- じっと座っていられない

このような子どもの姿になっているわけです。

現場での工夫

- 座る位置を調整(刺激の少ない方向を向く)

- 話す前に「これから大事な話をします」と合図したり、「〇〇くん」と一度名前を読んで返事をしてもらってから話す

- 「ここが大事だよ」は指さしや絵カードで視覚化する

② 泥遊びや感触遊びを嫌がる

初めての感触に対して、とても警戒心の強い子もいますよね。そういった子はもしかしたら触覚に少し過敏があるのかも・・・。

触覚過敏の子にとって、泥・絵の具・粘土の感触は針のように痛いことがあります。友達が楽しそうでも、本人には苦痛。だから活動にも参加しないのかもしれません。

現場での工夫

- 無理に参加させないこと

- スコップやスプーンなど“間接的に触れる”道具から始める

- 大人がまず触れて見せる/ごく少量からチャレンジ(指先だけチョンと触れてみる等)

- ビニール手袋など“守り”の選択肢も事前に用意しておく

- 「嫌だ」は大切な自己表現として尊重する

③ 行事や発表会で泣く・動けない

発表会で動けない、運動会の練習を嫌がる、衣装を着けてくれない・・・こんな子どもの姿もあるあるですよね!いつもとは違う行事の背景に目を向けてみると・・・

- 強いライト

- 大きな音

- 衣装の素材

・・・など刺激のオンパレード。

視覚や聴覚、触覚などすべての不快がそろっている環境・・・考えただけでもゾッとします。

そんな姿があったときは、「頑張れ」よりもまず、環境の見直しが必要です。

現場での工夫

- 無理にやらせない

- チクチクする素材・締め付けは避け不快でない素材の衣装にする

- 舞台に立たず横で支えるなど、役割は柔軟に

- 音量を小さくする

保育場面におけるほんの一例ですが、きっとこのような状況が目に浮かんだのではないでしょうか。困った子どもの姿も「感覚過敏によるものなのかもしれない」と考えると、どのように関わり方を変えていけばいいのか、少しだけ答えが見えてきませんか?

なぜ感覚が過敏になるの?

「どうして感覚過敏になるの?」「経験を重ねれば治るの?」と感じる先生もいるかもしれませんね。

感覚過敏は、脳がまわりの刺激を整理して処理する働きに特性があることで起こります。

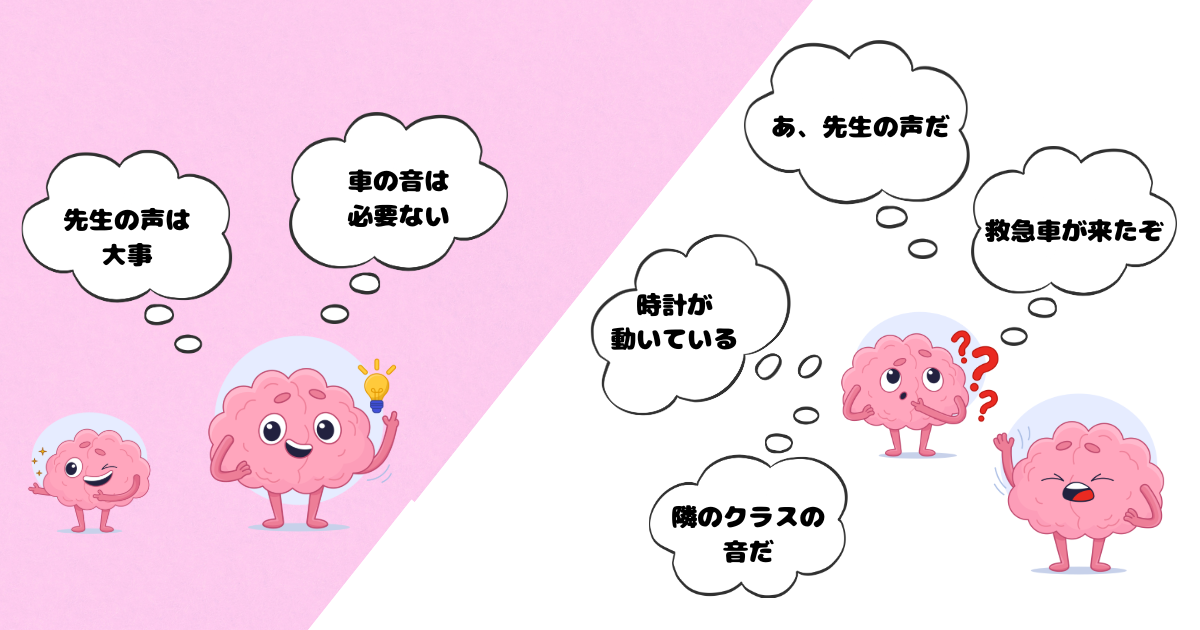

例えば私たちの脳と比べてお話するとこんなイメージです。

私たちはたくさんの音・光・匂い・触感の中から、「これは大事」「これは気にしなくていい」と自然に選び分けています。それに対し、この整理する力がうまく働かないと、必要のない刺激まで全部同じように入ってきてしまうのです。

その結果、「少し明るい」「ちょっとザワザワ」など、私たちには気にならない刺激も、本人にとっては“痛い・怖い”ほど強く感じられることがあるんですよ。

この感じ方は、その子の努力で変えられるものではありません。

しかし、安心できる環境の中で少しずつ経験を重ねることで、刺激への慣れや不快さの軽減が見られることもあります。

たとえば、音が苦手な子が、自分で耳をふさぐ方法を覚えたり、「この場所はうるさい」と分かって避けられるようになったりする。

そうした小さな“自分なりの工夫”の積み重ねが、過ごしやすさにつながります。

「慣れさせれば治る」ではなく、

「安心できる経験を重ねることで、少しずつ刺激への耐性が育つ」と考えてみましょう。

保育士ができる支援:3つの視点

感覚過敏のある子に対し、私たち保育士は何ができるのでしょうか。最後に明日からの保育に活かせる考え方を勉強していきましょう。

①行動の裏を想像する

「困った子」ではなく「困っている子」として見る。

どんな行動にも理由があります。

どうして嫌がるのか?という視点を大切にしましょう。

② 環境を整える

静かな場所/光の調整/素材の工夫など、できることから一歩ずつ始めてください。

完璧を目指すより、一つの工夫が安心につながるという考え方が大切です。

③チームで共有する

保護者や職員と共通理解をしてください。

「園では〇〇が苦手そうです」と具体例で共有し、家庭でも安心できる工夫を一緒に考えられるようにしましょう。

長い期間「冷たい子」「わがまま」といった言葉を浴び続けると、自己肯定感が下がり、不登校など二次的な困難につながることがあります。言葉の選び方にも配慮をしましょう。

まとめ:感じ方の違いを知ることが、保育の質を高める

感覚過敏を理解すると、「なぜできないの?」から「どうしたらできるかな?」へと関わり方が変わります。

知識を持つことは、子どもを守る力。感じ方の違いを尊重し、一人ひとりが安心して過ごせる環境づくりを目指しましょう。

感覚鈍麻って知ってる?

そして、感覚の特性には過敏とは反対に「刺激を感じにくい」タイプ(感覚鈍麻)という捉え方もあるんです。聞いたことはありますか?

走り回る

じっとしていられない

声が大きすぎる・・・

そんな姿の背景には、脳が「もっと刺激を感じたい」とサインを出している可能性があります。

次の記事では、感覚鈍麻の子どもたちの感じ方や行動の背景、保育でできる関わり方のヒントを紹介します。

感覚についての理解を深めることは、発達支援の第一歩です。

「どうしてこの子はこんな反応をするのだろう?」という疑問は、より良い保育を考える力の源になります。

もし、発達支援についてもっと学んでみたいと思ったら、発達支援の資格講座や研修も参考になります。子どもの見え方・感じ方を学ぶことで、日々の保育がもっとやさしく、的確になっていきます。

今日はできなくてもOK。明日、その子に合う方法をまた一緒に探せばいい。

——この積み重ねが、保育の質を上げます。

Hi there, You have performed a great job. I’ll definitely digg it and individually recommend to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this website.

I have learn some excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you place to create this type of magnificent informative site.